地震や気候変動の影響による自然災害が頻発するいま、企業には災害の影響をしなやかに乗り越える力「レジリエンス(resilience)」が不可欠となっています。なかでもエネルギー分野のレジリエンス強化は、事業継続に直結するだけでなく、平常時においても温室効果ガス削減と強靭性の向上を実現します。リスクの分散や再エネ導入は、脱炭素経営とBCP対策を同時に進める取り組みでもあります。本コラムでは、エネルギーレジリエンスを高める方法と、平常時・非常時それぞれで果たす役割を紹介します。

目次

1. エネルギーレジリエンスとは

自然災害や、市場変動などによってエネルギー供給に支障が起きても、被害の影響を最小限に抑え、速やかに復旧し、企業や地域が事業を継続できる力を指します。昨今は気候変動による台風や豪雨の激甚化、森林火災なども多発しており、また日本はエネルギーの多くを輸入に依存しているため、企業にとって極めて重要な課題となっています。

2. エネルギーレジリエンスの手法とメリット

(1)エネルギーの多様化と分散化

- ・天然ガス、石油、再エネなど複数のエネルギー源や、コージェネレーション、蓄電池などの仕組みを組み合わせることで、リスク分散を図ります。

- ・オンサイトで再生可能エネルギーを導入し、外部供給への依存度を下げます。

メリット

- ・調達リスクを軽減(単一エネルギー依存から脱却)。

- ・再エネ導入による電力価格の安定化。

(2)非常用電源・蓄電池の確保(バックアップ確保)

- ・災害時に送電網が途絶しても、蓄電池や自家発電(ガスコージェネレーションなど)で事業を維持させます。

メリット

- ・停電時でもガスで発電し、工場・オフィス・データセンターなどの重要負荷に給電が可能。

- ・被害を最小化し、復旧コストや損失を削減。

- ・社員、顧客の安全確保。

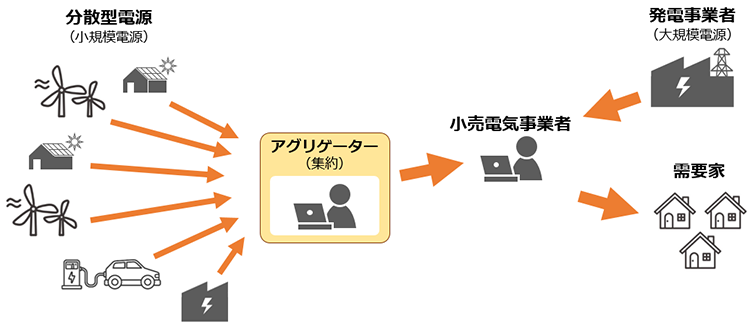

(3)マイクログリッド・VPP(仮想発電所)

- ・自社工場、オフィス、地域施設を電力ネットワークでつなぎ、孤立してもエネルギーを融通できる仕組みを構築します。

メリット

- ・平常時は余剰電力の売電や最適運用でエネルギーコストを削減。

- ・災害時は「エネルギーを自給自足」でき、事業継続が可能に。

マイクログリッドとVPPの比較

| 定義 | 特徴 | 例 | |

|---|---|---|---|

| マイクログリッド | 地域や施設単位で再エネ(太陽光、風力、バイオマスなど)、蓄電池、コージェネレーションをまとめて「小さな電力網」を構成する仕組み |

|

病院や公共施設が、災害時に太陽光+蓄電池+ガスコージェネレーションで電力を自給し稼働 |

| VPP(バーチャルパワープラント) | 分散して存在する太陽光発電・蓄電池・EV・需要家設備を、ICTを使って「仮想的にひとつの発電所」のように統合制御する仕組み |

|

需給バランス維持が難しい時に、発動に応じて電力負荷設備の調整、または自家発電設備を稼働 |

(4)エリアエネルギーマネジメント(AEMS:Area Energy Management System)

- ・特定のエリア(工業団地、オフィス街、住宅地など)全体のエネルギーを最適に制御する仕組みにより、需給バランスをエリア単位で調整します。

- ・災害時にエリア内で電力が限られている場合、病院や防災拠点など「優先度の高い需要」に電力を割り当てることができます。

- ・マイクログリッドやVPPの頭脳的な役割をします。

メリット

- ・余剰電力をエリア内で融通し、電気代を抑制。

- ・需要ピークには、AEMSが予測し、蓄電池を制御してピークカット。

- ・系統がダウンした時は自立運転や重点的なラインの稼働に切り替える。

3. 災害時に役立つエネルギー最適化モデルの方向性

エネルギーの「平時最適化」をしつつ、災害時に「強靭性(レジリエンス)」を発揮できるモデルを提案します。

(1)自己完結型

太陽光+蓄電池のオンサイト導入

方法:自社敷地(屋根・駐車場など)に太陽光発電設備を設置。

蓄電池を同時に導入して日中は発電し、夜間や停電時に使用可能にします。

災害時:停電時に自立稼働でき、事業継続に必要な動力、通信機器・サーバーなどに電力を供給できます。

平時:電力ピークカットや電気料金削減(需要最適化)に寄与します。

停電対応コージェネレーション導入

方法:停電に対応できるコージェネレーションを導入

災害時:停電対応コージェネレーションが電力の供給を継続します。

停電時を検知すると、コージェネレーションは系統から解列して、防災負荷や重要負荷への給電を継続します。

※2018年の台風21号通過後の停電時には、大阪ガスの業務用・産業用のお客さま先に設置されている停電対応コージェネレーションの約9割が継続稼働。

平時:熱と電力の供給を同時に行い、エネルギー効率を高め、省エネに寄与します。

(参照)

電源セキュリティの構築/コージェネレーション(大阪ガス・Daigasエナジー)

レジリエンス向上への取り組み(大阪ガス)

EV・AI連携型電源管理

方法:社用EVや配送用EVを、災害時の非常用電源として位置付けます。双方向充放電(V2G)、またはスマート充電システムの整備により、充放電を最適化します。災害時にEVを非常用バッテリーとして接続・供給する回路設計・運用フローをBCP計画に組み込みます。

災害時:停電時にはEVをバックアップ電源にして、重要拠点(通信・冷蔵など)へ供給します。EVを動く蓄電池として活用し、系統復旧までの支援に活用します。

平時:電力価格が安い時間帯に自動充電、高価格帯に放電し、収益化・電力コスト最適化に活用します。

(参照)

業務用・工業用顧客向けEV充電ソリューション「D-Charge」のサービス開始と急速充電器向けエネルギーマネジメントの実運用下での実証について(大阪ガス株式会社・Daigasエナジー株式会社)

D-Charge(EV充電ソリューションサービス)(大阪ガス・Daigasエナジー)

(2)地域連携型(共助モデル)

マイクログリッド+地域連携

方法:工場団地や商業エリアなど、複数の企業や施設で太陽光、コージェネレーション、蓄電池、非常用発電機などを共有します。また、配電システムを構築し、地域単位で電力を融通できる仕組みを作ります。

災害時:系統がダウンしても、地域マイクログリッドとして独立運転し、病院や避難所などに電力を優先供給できます。

平時:エネルギーを地域内でシェアし、余剰電力を売買できます。

(3)需給調整型(収益+柔軟性)

デマンドレスポンスとBCP連動

方法:電力会社やアグリゲーターのデマンドレスポンス(DR)プログラムに参加し、電力逼迫時に消費を抑制したり、自社の自家発電設備を稼働させることで需給調整に協力します。災害時には、BCP(事業継続計画)と連動させ、節電や非常電源確保の計画に組み込みます。

デマンドレスポンス発動時:需要家がアグリゲーターからの要請に応じて、電力負荷設備の調整または自家発電設備の稼働などを行い、報酬を得ながら需給バランス維持に貢献します。

(4)市場活用型(収益とレジリエンスの両立)

レジリエンス型FIPの導入

方法:

・再エネで発電された電気をFIT(固定価格買取制度)ではなくFIP「フィードインプレミアム(Feed-in Premium)」を選び、発電した電力を市場に販売します。

・EMS(エネルギーマネジメントシステム)を導入し、電力価格や需給をモニタリングします。平常時は市場価格を見ながら売電、災害時は自家消費を優先します。

災害時:市場ではなく自社負荷へ供給し、事業継続を確保します。

平時:平常時は高価格時間帯に売電し、収益を確保します。

4. エネルギーレジリエンスに関わる法整備と補助金

(1)「エネルギー供給強靱化法」

2018年の北海道胆振東部地震による大規模停電(ブラックアウト)や、度重なる台風・豪雨による停電被害を受け、エネルギー供給システムの脆弱性が浮き彫りになり、2020年6月に成立しました。電気・ガスなどのインフラを「災害や危機に強い仕組み」に変えることを目的とし、電気事業法などが改正されました。

エネルギー供給強靱化法の主な内容

電力:送配電設備の耐震化・防災対策を義務化。

分散型電源(太陽光・蓄電池・コージェネレーションなど)やマイクログリッドの導入促進。

ガス:ガス導管の耐震化を加速。

液化天然ガス(LNG)やLPガスの備蓄・分散確保を推進。

再エネ・地域マイクログリッドの推進:分散型電源をたばねて一定程度の電力供給量を確保し、「供給力」として小売電気事業者に提供する事業者「アグリゲーター」の役割を明記し、電気事業法上に位置付け。

(2)エネルギーレジリエンス強化に役立つ補助金

産業用蓄電池や、自立・分散型エネルギー設備等導入などに、環境省、経済産業省や中小企業庁、地方自治体などからさまざまな補助金助成があります。

(例)令和7年度の事例

| 制度名 | 対象設備 | 補助内容 |

|---|---|---|

| 再エネ導入・蓄電池補助 (資源エネルギー庁) |

再エネ/蓄電池他 | 導入経費の一部補助 |

| 経営強化税制 (中小企業庁) |

自家消費型設備 | 100%即時償却 or 税額控除 |

| 地域脱炭素交付金 (環境省) |

再エネ+蓄電池他 | 2/3〜1/3補助 |

| マイクログリッド支援 (一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)全国) |

再エネ/EMS等 | 最大50%補助、上限4億円 |

5. まとめ

エネルギーレジリエンスは、供給源の分散、蓄電や自立運転の仕組み、需要の柔軟な調整、そして地域との協調によって高めることができます。「エネルギー供給強靱化法」の制定により、大規模停電リスクの低減だけでなく、自治体・企業・インフラ事業者が連携してマイクログリッドを形成するなど、企業単独では難しかった防災力が法制度を背景に広がりつつあります。まずは自社を取り巻くリスク(災害、停電、燃料調達、規制変化、市場変動など)を把握し、「守り(エネルギーリスク回避)」と「攻め(CO₂・コスト削減、企業価値向上)」の両面からレジリエンスを強化していきましょう。災害に備えながら脱炭素経営を進めることが、企業の競争力につながります。

箕輪 弥生(みのわ やよい)

箕輪 弥生(みのわ やよい)環境ライター・ジャーナリスト

NPO法人「そらべあ基金」理事

環境教育から企業の脱炭素、循環型ライフスタイルまで幅広いテーマで環境分野の記事や書籍の執筆・編集を行う。NPO法人「そらべあ基金」では子供たちへの環境教育や自然エネルギーの普及啓発活動に関わる。個人的にも太陽熱や雨水を使ったエコハウスに住む。著書に「地球のために今日から始めるエコシフト15」文化出版局、「エネルギーシフトに向けて 節電・省エネの知恵123」・「環境生活のススメ」飛鳥新社 他。日本環境ジャーナリストの会(JFEJ)会員。また、2015年〜2018年「マイ大阪ガス」で「世界の省エネ」コラムも連載。

新着記事

関連コンテンツ

タグから探す

排水処理とは?仕組みや処理方法・関連法規を解説

排水処理とは?仕組みや処理方法・関連法規を解説 改正GX推進法とETS義務化〜企業が“今”取り組むべき実務と戦略〜

改正GX推進法とETS義務化〜企業が“今”取り組むべき実務と戦略〜 ブルーカーボン〜海が秘める気候変動対策〜

ブルーカーボン〜海が秘める気候変動対策〜 気候変動への適応の重要性と企業戦略

気候変動への適応の重要性と企業戦略 デジタル×脱炭素で進める「気候テック」の潮流

デジタル×脱炭素で進める「気候テック」の潮流 新たな炭素税「炭素賦課金」に備えてCO₂の可視化を

新たな炭素税「炭素賦課金」に備えてCO₂の可視化を カーボンニュートラル社会を見据えた当社の取り組みと最新補助金情報

カーボンニュートラル社会を見据えた当社の取り組みと最新補助金情報