海に囲まれた日本は、洋上風力の発電ポテンシャルは非常に大きく、政府が排他的経済水域にまで洋上風力の適用範囲を拡大したことで、その実現可能性は高まっています。世界では欧州、中国などが洋上風力を積極的に導入し、タービンも大型化し、発電コストも下がりつつあります。さらに、浮体式風力発電など日本の地形にマッチした技術も開発が進み、実用化されています。注目される洋上風力の日本の可能性と波及効果は、そして推進していくためにはどのような対策が必要なのか、海外の動向も含めて紹介します。

目次

1. 洋上風力の種類とその特徴

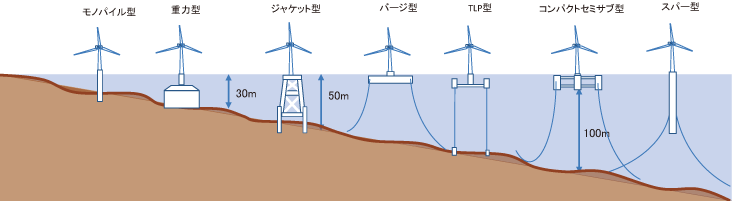

洋上風力には、大きく分けて「着床式」と「浮体式」があります。

着床式洋上風力

海底に基礎を固定する方式で水深50m程度までの海域に適しています。現在の主流技術であり、欧州を中心に多くの実績があります。

浮体式洋上風力

タービンを浮体(フロート)に載せて、係留システム(アンカーやチェーン)で海底に固定します。深い水深(水深50m以上〜数百m)の海域でも設置可能で、日本のような急深な沿岸地形でも導入可能です。技術的には発展途上で、現在は建設・運用コストが着床式よりかかります。

洋上風力の種類と特徴

| 着床式 | |||

|---|---|---|---|

| モノパイル型 | 重力型 | ジャケット型 | |

| 長所 | ・施工が低コスト ・海底の整備が原則不要 |

・保守点検作業が少ない | ・比較的深い水深に対応可 ・設置時の打設不要 |

| 短所 | ・地盤の厚みが必要 ・設置時に汚濁が発生 |

・海底整備が必要 ・施工難易度が高い |

・構造が複雑で高コスト ・軟弱地盤に対応不可 |

| 備考 | - | 銚子沖実証事業(東京電力HD 他) | 北九州沖実証事業(電源開発 他) |

| 浮体式 | ||||

|---|---|---|---|---|

| バージ型 | TLP型 | コンパクトセミサブ型 | スパー型 | |

| 長所 | ・構造が単純で低コスト化可 ・設置時の施工が容易 |

・係留による占用面積が小さい ・浮体の上下方向の揺れが抑制される |

・港湾施設内で組立が可能 ・浮体動揺が小さい |

・構造が単純で製造容易 ・構造上、低コスト化が見込まれる |

| 短所 | ・暴風時の浮体動揺が大 安全性等の検証が必要 |

・係留システムのコストが高い | ・構造が複雑で高コスト ・施工効率、コストの観点からコンパクト化が課題 |

・浅水域では導入不可 ・施工に水深を要し設置難 |

| 備考 | 北九州沖実証事業(日立造船 他) | - | 福島沖実証事業(三井E&Sエンジニアリング 他) | 福島沖実証事業(ジャパンマリンユナイテッド 他) 五島市沖実証事業(戸田建設、大阪ガス 他) |

(参照)

「洋上風力発電の低コスト化」プロジェクトの研究開発・社会実装計画(案)の概要(資源エネルギー庁)をもとに作成

長崎県五島市沖

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域公募占用指針に基づく国内初の選定事業者に決定-浮体式洋上風力発電所の実現に向けて-

(戸田建設株式会社・ENEOS株式会社・大阪ガス株式会社・株式会社INPEX・関西電力株式会社・中部電力株式会社)

2. 世界の洋上風力の現在地

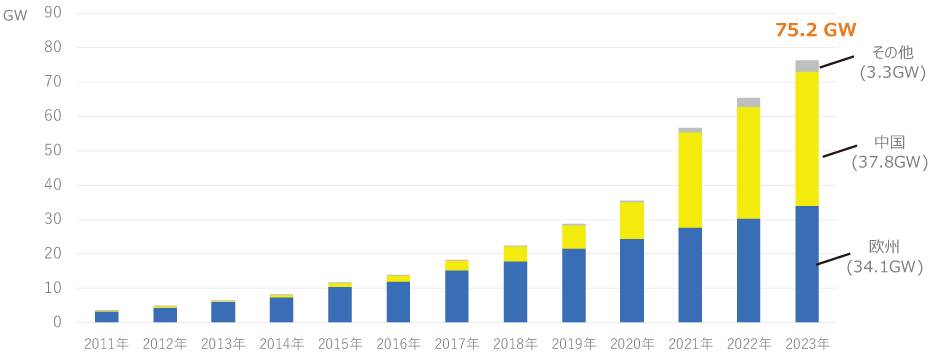

(1)累積導入量

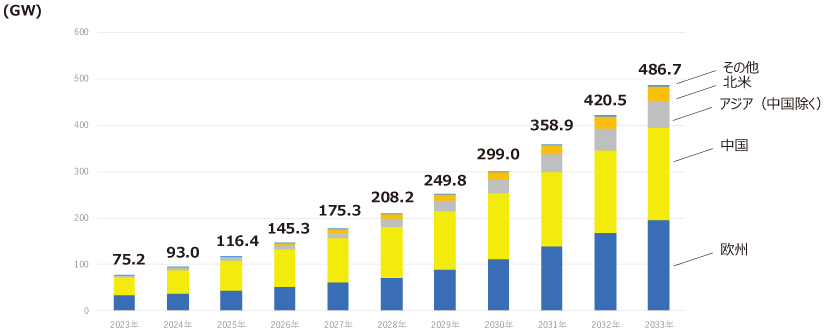

世界の洋上風力の累積導入量は、2011年の3.4GWから2023年には75.2GWと急激に伸びています。これまでは欧州がそれをけん引していましたが、2023年は中国での導入量がそれを上回っています。

(2)今後の導入量見通し予測

世界の各地域における洋上風力発電の導入量見通し

欧州と中国での導入拡大が引き続き予想され、2030年には洋上風力発電の累積導入量は299GWと2025年の約2.5倍に、2033年には約4倍に急拡大すると予測されています。

欧州では英国、ドイツ、オランダが導入量拡大をけん引する可能性があります。一方、中国は、これまでの大規模な開発の下でサプライチェーンが構築されており、開発は引き続き活発で導入量も拡大する見込みです。

(参照)

洋上風力発電の動向(自然エネルギー財団)

(3)世界の洋上風力の最近の傾向

①タービンの大型化・高出力化

かつては3〜5MW級が主流でしたが、現在は15〜20MW級が登場。大型化により1基あたりの発電コストが低下、メンテナンス効率も向上しています。

②浮体式洋上風力の商業化が始動

ノルウェーやスコットランドではすでに商業運転が開始され、フランス、韓国、日本も実証段階から商業案件へ移行中です。

世界での浮体式洋上風力の累積導入量は、おおよそ270MW程度と報告されています。

(参照)

Global Floating Wind Industry Reached 270 GW In FY24(IRENA)

③大型港湾インフラの整備が競争力を左右

風力タービンなどの巨大化・複雑化により、専用の作業船(インストール船)や大型港湾インフラの整備が競争力を左右しています。洋上風力の導入競争力は、「風が強い場所」よりも「適した港がある場所」が制するとも言われるほど重要です。

これは、部材を一括組立・出荷できるかで建設コストが大きく変動することや、浮体式を製造する場合、大型構造物に対応できる水深やヤードが必要なことなどが影響しています。

④サプライチェーンの国際連携が必須に

・近年の洋上風車は15〜20MW級と大規模化し、ブレード長は100m以上、ナセル重量は数百トンにも達するため、こうした部材は1国では生産拠点が足りず、複数国にまたがって製造・調達されるのが一般的です。

・巨大部材は通常のコンテナでは輸送できず、専用の輸送船や重機、広大な港湾ヤードが必要です。そのため国際間で「どこでつくり、どこで組み立て、どこから出荷するか」という戦略的連携が求められます。

・運用、保守(O&M:Operation & Maintenance)においても、洋上風力は設置後も遠隔監視・点検・修理などの高度なサービスが必要であり、その多くが欧州企業(Orsted、Vestas、SGREなど)に依存しており、保守要員・技術支援・部品供給などの国際協力が欠かせません。

・膨大な部材(1基あたり約8,000点)を世界各地で調達するため、信頼できるサプライチェーン構築と国際調達網の安定性が重要です。風車・基礎・ケーブル・変電設備など多様な専門企業が連携しないとプロジェクトがうまく進行しません。

⑤洋上風力由来の電力を使ったPower-to-X(水素製造)に注目

洋上風力によって発電された電力を使って水を電気分解し、水素(グリーン水素)を製造する仕組みが注目されています。洋上風力の発電量が不安定でも、余剰電力で水素を製造すれば、貯めておくことができます。また、電力系統が遠くても、水素ならパイプラインや船で輸送したり、陸上に持ち込めるなど、相互に補完するメリットがあるからです。

さらに、グリーン水素を原料として合成燃料(e-メタン、e-メタノール、アンモニア)を製造することも可能です。

- <関連コラム>

- 脱炭素の切り札?世界が注目するPower-to-Xとは

3. 日本の洋上風力のポテンシャルと導入目標

・日本の洋上風力ポテンシャルは、技術的には着床式で約70GW、浮体式で最大約2,400GWに及ぶとされています(三菱総合研究所推定)。

・第7次エネルギー基本計画(2025年2月18日閣議決定)では、再エネ比率を2040年度に全体の4〜5割程度に拡大する方針を示し、風力の構成比を4〜8%、洋上風力の容量として2030年に10GW、2040年に30〜45GWの案件を形成することを目指すとされています。

・現在の導入実績はまだ数百MWに留まっており、2030年・2040年目標までには開発の加速が求められます。

(参照)

三菱総合研究所、日本の洋上風力ポテンシャル海域に関する分析結果を発表 洋上風力と漁業の協調に基づく開発海域の具体化、未来共創に向けて(三菱総合研究所)

第7次エネルギー基本計画(経済産業省)

4. 日本で洋上風力が期待される理由

①再生可能エネルギーの主力化に向けた切り札

・洋上風力は、太陽光に比べて発電の出力変動が少ないため、安定供給可能な再エネとして期待されています。政府の第7次エネルギー基本計画でも「再エネの主力電源化に向けた切り札」と表現されています。

・発電効率も高く、設置面積の制約も陸上より小さいため、スケールの大きな導入が可能です。

②排他的経済水域まで洋上風力の適用地域が拡大

・日本は海に囲まれた島国であり、排他的経済水域(EEZ)は世界で6位の広さ(約447万km2)を誇るため洋上風力のポテンシャルは広大です。

このため、2025年3月政府は「再エネ海域利用法」を改正する法案を閣議決定し、「日本の排他的経済水域(EEZ)」にまで洋上風力の適用範囲を拡大しました。

③浮体式技術の進展により深海でも発電可能に

・近年は「浮体式」洋上風力技術が進み、水深200〜1,000mの深海でも設置可能となったため、日本特有の地形に対応できるようになり、導入可能なポテンシャルが大きく拡大しました。

④地域経済の活性化・雇用創出への期待

・洋上風力は事業規模が大きく、産業の裾野も広いことから、建設やO&Mなどを通じ雇用創出にも貢献するなど、地域経済への経済波及効果が期待されます。

5. 国内で稼働・計画される洋上風力

(1)地域別の洋上風力導入状況(2024年12月末時点)

・国内洋上風力の累積導入容量:約253MW/7施設(53基)(JWPA一般社団法人 日本風力発電協会)

主な稼働事例

| 形式 | サイト | 地域 | 出力 |

|---|---|---|---|

| 浮体式 | 崎山沖 | 長崎 | 2MW |

| ひびき | 北九州 | 3MW | |

| 着床式 | 銚子 | 千葉 | 2.4MW |

| 能代港 | 秋田 | 84MW | |

| 秋田港 | 秋田 | 54.6MW | |

| 入善 | 富山 | 7.5MW | |

| 石狩湾新港 | 北海道 | 99.9MW |

(2)国内洋上風力 今後の見通し

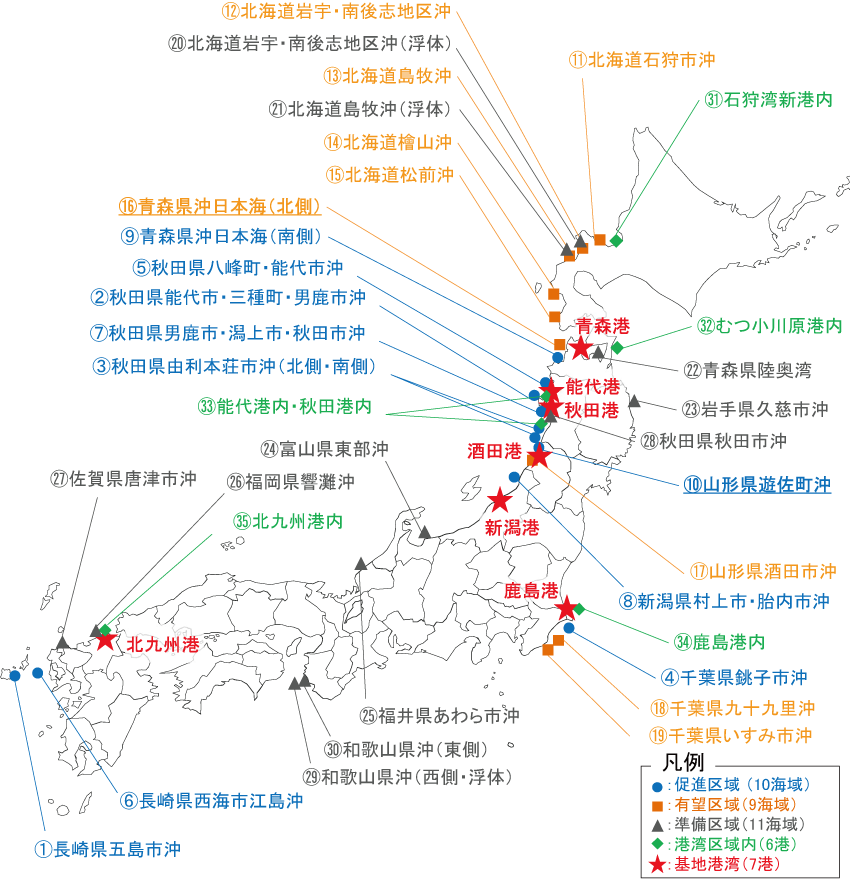

再エネ海域利用法に基づく事業者選定と計画認定海域

| 区域名 | ||

|---|---|---|

| 促進区域 (事業者選定済) |

①長崎県五島市沖 | |

| ②秋田県能代市・三種町・男鹿市沖 | ||

| ③秋田県由利本荘市沖(北側・南側) | ||

| ④千葉県銚子市沖 | ||

| ⑤秋田県八峰町・能代市沖 | ||

| ⑥長崎県西海市江島沖【R6.12.6計画認定】 | ||

| ⑦秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖【R6.12.6計画認定】 | ||

| ⑧新潟県村上市・胎内市沖【R6.12.6計画認定】 | ||

| ⑨青森県沖日本海(南側)【R6.12.24事業者選定】 | ||

| ⑩山形県遊佐町沖【R6.12.24事業者選定】 | ||

| 有望区域 | ⑪北海道石狩市沖 | ⑯青森県沖日本海(北側) |

| ⑫北海道岩宇・南後志地区沖 | ⑰山形県酒田市沖 | |

| ⑬北海道島牧沖 | ⑱千葉県九十九里沖 | |

| ⑭北海道檜山沖 | ⑲千葉県いすみ市沖 | |

| ⑮北海道松前沖 | ||

| 準備区域 | ⑳北海道岩宇・南後志地区沖(浮体) | ㉔富山県東部沖 |

| ㉑北海道島牧沖(浮体) | ㉕福井県あわら市沖 | |

| ㉒青森県陸奥湾 | ㉖福岡県響灘沖 | |

| ㉓岩手県久慈市沖 | ㉗佐賀県唐津市沖 | |

| ㉘秋田県秋田市沖 | ㉙和歌山県沖(西側・浮体) | |

| ㉚和歌山県沖(東側) | ||

| 港湾区域内 | ㉛石狩湾新港内(R6.1運転開始) | |

| ㉜むつ小川原港内 | ||

| ㉝能代港内・秋田港内(R5.1全面運転開始) | ||

| ㉞鹿島港内 | ||

| ㉟北九州港内 | ||

(参照)

洋上風力発電の導入促進に向けた最近の状況(国土交通省)をもとに作成

・日本の洋上風力市場は、北海道・東北を中心に実稼働が進行中であり、関東・北陸・九州でも促進区域の指定や公募準備が本格化しています。

・国土交通省により「促進区域」は全国12海域、「有望区域」7、「準備区域」16に区分整理済(2025年7月30日現在)

※上記の図に2025年6月に東京の伊豆七島における浮体式風力発電5地域が準備区域として加わりました。また、北海道松前沖と檜山沖の2海域が有望地域から促進区域に変わりました。

促進区域:法的に洋上風力発電の設置が許可された区域

有望区域:促進区域に指定される可能性が高いと見込まれる区域

準備区域:有望区域に準ずる、または今後協議会を設置して具体的な調整を進める区域

・促進区域での事業者の公募(入札)はラウンド1〜3まで進んでいます。

・現在約5.1〜5.2GWの案件形成が進行中で、2030年目標の10GWに向け加速フェーズに入っています。

・Daigasグループにおいても、複数の海域にて洋上風力発電の事業化検討を行っており、他の企業とコンソーシアムを組んで検討を進めています。

(参照)

長崎県五島市沖

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域国内初の公募占用計画の認定-浮体式洋上風力発電所の実現に向けて-

(五島フローティングウィンドファーム合同会社・戸田建設株式会社・ENEOS株式会社・大阪ガス株式会社・株式会社INPEX・関西電力株式会社・中部電力株式会社)

新潟県村上市及び胎内市沖における洋上風力発電事業者に選定(三井物産株式会社・RWE Offshore Wind Japan村上胎内株式会社・大阪ガス株式会社)

(3)国内洋上風力拡大における主な課題と対応策

日本では自然災害が多発する地理条件を踏まえ、耐震・耐風設計基準の整備、リスクモデリング(※)、デジタル技術によるO&Mの高度化、および人材育成により、洋上風力の安全性と信頼性を強化しています。さまざまな課題はあるものの、事業を進めながら課題解決への模索も続いています。

※リスクモデリング:どのようなリスクが存在し、そのリスクがどの程度の影響をもたらすかを定量的に把握すること

| 分野 | 課題 | 対応策 |

|---|---|---|

| 送電網の整備遅れ | 洋上風力の発電地(日本海側や北海道、東北)と電力需要地(都市部)が離れており、送電網の増強が必要。 | 経産省による「海底直流送電網」構想(北海道〜本州)や、グリッド接続ルールの見直し。 系統接続の効率化 |

| 風況と地形の制約 | 台風、地震、津波などの自然リスクが高く、タービンの耐久性やメンテナンスが課題。 | ・耐震構造基礎の開発、台風による風速や波浪に対する設計基準が厳格化 ・AIの導入などにより、振動、構造健全性、発電出力などをリアルタイムに解析し、異常検知や予期運転停止の最適判断が可能に |

| 浅瀬が少ないため、浮体式の必要性が高く、固定式に比べコストが高い。 | 国産の浮体式風車の実証プロジェクト(五島列島など)で技術が成熟しつつある。 | |

| 人材とサプライチェーンの不足 | 洋上風力の設計・建設・運用に精通した国内人材や、部品供給体制が未整備。 | ・長崎・北九州・秋田などで訓練拠点を整備中。2030年まで年1,000名単位の研修体制へ。 ・国際協業による部品製造・調達体制構築。国内コンソーシアムや政策支援により国内調達比率の向上へ。 |

| 事業環境の悪化 | 落札された事業の環境悪化により事業追行に問題がおきている。 | 1回の入札で価格と事業計画を定める方式から、まずは事業者を選定し、その後価格入札を行う二段階方式の導入を予定。 |

| 海域の制約と漁業との調整 | 多くの海域はすでに漁業権や航路などで利用されている。 | 再エネ海域利用法の改正(2024年)で、区域指定を柔軟・迅速にする仕組みを導入。 国が環境影響評価や事前の海底調査をするセントラル方式の導入が予定されている。 |

| 漁業者との合意形成に時間がかかる場合がある。 | 国と自治体の連携による事業者と地域の合意形成の支援 |

6. 地域活性化につながる洋上風力プロジェクトの事例

洋上風力を支えるための港湾整備、道路、電力インフラ(送電網など)への大規模投資が発生し、それによる新たな産業・雇用が創出されるため、洋上風力は長期的に地域を活性化する原動力となります。また、再エネによるエネルギー自立が進むことで、脱炭素を目指す企業にとっても魅力的なエリアとなります。

(1)海外事例

デンマーク:ポート・オブ・エスビャウ(Port of Esbjerg)

・かつて漁港だったエスビャウ港は、2002年から洋上風力物流拠点へ転換し、現在は欧州最大の洋上風力港湾となっています。

・2023年時点ではEU全体の洋上風力出荷量の約80%を担い、年間取扱容量も4.5GWまで拡大しました。約200社の企業と1万人の従業員が拠点を置き、洋上風力発電のサプライチェーン全体を支えています。

・元漁師、港湾労働者、石油・ガス労働者の多くは、洋上風力発電事業に従事し、新たな資格を取得するための研修プログラムも導入されています。

イギリス(スコットランド):ポート・オブ・アバディーン(Port of Aberdeen)

・かつては石油採掘の拠点でしたが、現在は再エネ拠点として浮体式洋上風力に特化したハブ構築を進行しています。

・港の水深を14.5mに改良し、大型浮体やタービン基礎の組立・積載を可能にし、洋上風力発電プロジェクトに関連する船舶が数多く係留しています。

・洋上風力のほか、水素やCCUSの分野にも進出しようとしています。

ドイツ:ブレーマーハーフェン

・造船・漁業が衰退し、洋上風力中心へ構造転換。商工会議所、大学、地元企業が連携するバリューチェーン全体を網羅する洋上風力の産業ネットワークを形成しています。

・洋上風力産業が育成される中で地域の失業率は大幅に低下しました。

・大学や試験施設など研究インフラが充実し、洋上風力に関わる技術開発の国際拠点となっています。

(2)国内事例

北海道石狩湾新港

・2024年から日本初の8MW級大型タービン14基による112MW洋上風力が稼働し、技術的にも地域共生モデルとしても国内の先進地として注目を集めています。

・洋上風力による再エネ電源と省エネにつながる涼しい気候を求めて、地域に再エネ100%のデータセンターがいくつか新設されるなど、電源と地域産業の融合による活性化が進んでいます。

・この事業では風車本体以外の多くの部品を日本国内で調達し、政府目標の2040年国内調達比率60%をすでに達成しています。

・石狩市では、地元企業が洋上風力に関与できるよう、情報交換会や連携支援体制を整備。宿泊、飲食、小売業なども含めて地域全体で洋上風力を地域産業振興の機会と捉えています。

北九州市

・若松区響灘地域は、洋上風力を軸に地域産業と雇用を創出する「総合基地港湾」として成長しており、多面的な活性化が進んでいます。

・国内最大規模(最大22万kW)の「北九州響灘洋上ウインドファーム」(着床式)が2025年度中に運転を開始する予定です。

・北九州港は、洋上風力設備積み出し・部品製造・物流・O&Mの4機能を備えた基地港湾に指定され、全国初の港湾法に基づく指定港となりました。

・風力発電所建設に伴う従業者の増加や、雇用の創出が地域経済の活性化につながることが期待されています。

7. まとめ

日本では洋上風力は送電網や地形の制約、部品供給などさまざまな課題がありますが、2050年のカーボンニュートラルを達成するためにはどうしても必要な技術であり、産業として育成することで、地域活性化や雇用にもつながります。政府も洋上風力の導入と開発を促進するために地域を指定し、事業の進行と共に直面する課題に対策も講じています。一方、世界では衰退していた地域が、洋上風力に関わる一大産業ネットワークを構築して大きく発展する例がいくつも見受けられます。海に囲まれポテンシャルが大きな日本にとって、風力発電は未来を変える大きなチャレンジとなるかもしれません。

箕輪 弥生(みのわ やよい)

箕輪 弥生(みのわ やよい)環境ライター・ジャーナリスト

NPO法人「そらべあ基金」理事

環境教育から企業の脱炭素、循環型ライフスタイルまで幅広いテーマで環境分野の記事や書籍の執筆・編集を行う。NPO法人「そらべあ基金」では子供たちへの環境教育や自然エネルギーの普及啓発活動に関わる。個人的にも太陽熱や雨水を使ったエコハウスに住む。著書に「地球のために今日から始めるエコシフト15」文化出版局、「エネルギーシフトに向けて 節電・省エネの知恵123」・「環境生活のススメ」飛鳥新社 他。日本環境ジャーナリストの会(JFEJ)会員。また、2015年〜2018年「マイ大阪ガス」で「世界の省エネ」コラムも連載。

新着記事

関連コンテンツ

タグから探す

排水処理とは?仕組みや処理方法・関連法規を解説

排水処理とは?仕組みや処理方法・関連法規を解説 改正GX推進法とETS義務化〜企業が“今”取り組むべき実務と戦略〜

改正GX推進法とETS義務化〜企業が“今”取り組むべき実務と戦略〜 ブルーカーボン〜海が秘める気候変動対策〜

ブルーカーボン〜海が秘める気候変動対策〜 気候変動への適応の重要性と企業戦略

気候変動への適応の重要性と企業戦略 Daigasグループの再エネ電力メニューについてのご紹介

Daigasグループの再エネ電力メニューについてのご紹介 食品工場の脱炭素ロードマップ

食品工場の脱炭素ロードマップ FOOMA JAPAN 2025イベントレポート〜食品業種の脱炭素に向けて〜

FOOMA JAPAN 2025イベントレポート〜食品業種の脱炭素に向けて〜 次世代エネルギー・水素の活用最前線〜広がる用途と期待〜

次世代エネルギー・水素の活用最前線〜広がる用途と期待〜