脱炭素と経済成長の両立を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)は、日本の企業にとって大きな転換を迫るテーマです。2025年2月には「GX2040ビジョン」が閣議決定され、中長期的な政策の方向性や目標が示されました。世界情勢の緊迫化やAIの急成長に伴う電力需要増などにより先行きを見通しづらい状況にある中、企業はどのように対応していけばよいのでしょうか? GX2040ビジョンの全体像や改訂のポイントを踏まえて整理します。

1. GX2040ビジョンとは?

GX2040ビジョンは、2023年7月策定の「GX推進戦略」をアップデートしたものです。当初からコミットする2050年カーボンニュートラル実現は揺るがないものの、その中間目標として、2040年における社会・経済構造のあり方が描かれています。中長期的な方向性を官民で共有することにより、GXに向けた投資を増やし、取り組みを加速させるねらいがあります。

GX2040ビジョンでは、エネルギーの脱炭素化と並行して、産業構造や都市構造、人材雇用のあり方までを包括的に見直す方針が示されています。特に注目すべきは、GXを通じた産業競争力の再構築が明記されている点です。政府は、GXの取り組みを「過去約30年続いた日本の停滞を打破する大きなチャンス」としており、脱炭素やGXを通じて新たな産業を創出し、国全体で構造転換を進めていくことを打ち出しています。

こうした方針の下、企業は短期的な排出量削減だけでなく産業の脱炭素化に本格的に取り組むとともに、2040年、さらにそれ以降も事業を継続できるビジネスモデルへの転換を迫られているといえるでしょう。脱炭素は、もはや環境部門にとどまるものではなく、企業経営そのものに関わる課題なのです。

2. GX2040ビジョンの全体像

GX2040ビジョンでは、革新技術を活かした新たなGX事業を生み出し、脱炭素やDXによってサプライチェーンが高度化した産業構造の実現を目指しています。主なポイントとして、以下のようなものが挙げられます。

再生可能エネルギー導入拡大

… ペロブスカイト太陽電池、洋上風力などの導入・実装を進める

GX産業立地の整備

… 脱炭素電源が豊富な地域にデータセンターや半導体工場を集積させる

世界各国と協調した脱炭素推進と国際貢献

… AZEC(アジア・ゼロエミッション共同体)を通じたルール形成、アジアへの金融支援拡大など

産業技術(水素活用、アンモニア、CCUS(※)など)を活用したGX事業の創出

… GXを成長産業として成長と脱炭素の同時実現につなげる

再生材やカーボンリサイクルなどの利活用拡大による需要構造転換

… 資源循環を拡大し、排出削減効果の高い経済構造をつくる

成長志向型カーボンプライシング(炭素価格制度)によるGX投資の前倒し促進

… 炭素排出に金銭的なコストを課すことで脱炭素を加速させる

新たな産業への労働移動(公正な移行)

… GX推進によって生まれる新たな労働需給に対応し、労働人材の移動やキャリアアップを支援する

※CCUS:Carbon dioxide Capture, Utilization and Storageの略称で、CO₂の回収・貯留・有効活用のこと。

- <関連コラム>

- CCS/CCUSとは?カーボンニュートラルのここが知りたい!

これらを実現するため、政府は多方面にわたって取り組みを進めていく方針です。なかでも企業経営に影響を与える政策には、次のようなものがあります。

1. 成長志向型カーボンプライシング

企業のCO₂排出に価格をつけることで、脱炭素の取り組みを促しつつ新たな投資を後押しする仕組みです。2026年度からは大規模排出事業者を対象とした排出量取引制度がスタートし、28年度には一律の化石燃料賦課金(※)が導入されます。これにより、企業にとっては単に排出コストが増えるだけでなく、削減努力によって収益機会が生まれる可能性もあります。

※化石燃料賦課金:化石燃料を使うことで生じるCO₂排出量に応じて費用を負担する仕組みのこと。化石燃料を輸入・販売する事業者に対して支払い義務が課される予定で、最終的にはエネルギー料金や製品価格に転嫁され、社会全体でコストを負担する。これにより、化石燃料のコストを上げ、再エネへの切り替えを促進するねらいがある。

2. GX移行債の発行と民間投資の促進

カーボンプライシング導入によって企業の負担を一方的にしないように、政府は20兆円規模の「GX移行債」を発行して脱炭素投資への資金支援を進めています。企業はこの仕組みを利用することで、省エネ設備や再エネの導入などに先行投資でき、国の支援を受けながら中長期的にコストを回収することができます。

3. 産業界への脱炭素技術導入支援

政府は、水素、アンモニア、CCUS、電化などの脱炭素技術を導入する企業への支援を本格化させています。たとえば、製造業における高温加熱プロセスを電化する取り組みに対し、補助金や税制優遇が活用できる枠組みが整いつつあります。

4. トランジションファイナンス(金融支援)の整備

脱炭素に時間を要する業種に対して、移行期の資金調達を支援する「トランジションファイナンス」の枠組みが整備されています。製鉄や化学など、すぐに排出ゼロにできない業種でも、中長期の排出削減計画を明確に示すことによって、段階的な設備更新に向けた資金調達が可能になります。

GXを通じた産業構造の転換は、再エネの導入拡大や技術革新が必要であり、一朝一夕に実現するものではありません。そのため、政策の多くは “規制”だけでなく“支援”と一体型で、企業の積極的な取り組みを促すものになっているのです。

3. 第7次エネルギー基本計画との関係は?

GX2040ビジョンとあわせて、「第7次エネルギー基本計画」が同日に閣議決定されました。GX2040ビジョンがカーボンニュートラル実現に向けた成長戦略(設計図)だとすれば、第7次エネルギー基本計画は、エネルギーの安定供給と脱炭素を両立させるための現実的な政策を示したものといえ、2つの政策は相互に補完し合いながら一体的に進められていく予定です。

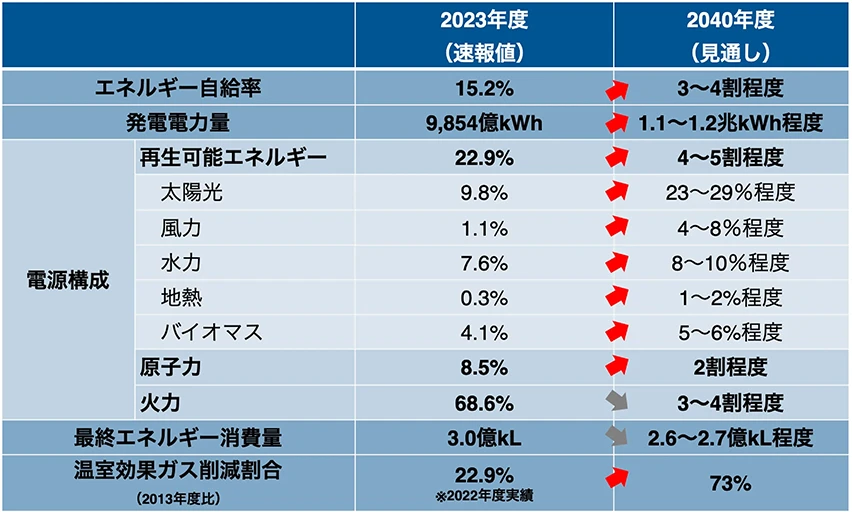

第7次エネルギー基本計画では、昨今のエネルギー情勢の変化を踏まえて、新たに「2040年度に温室効果ガスを(2013年度比)73%削減」という目標が掲げられました。化石燃料による発電の割合を引き下げ、再生可能エネルギーを主力電源(4〜5割程度)として最大限活用しながら、バランスのよい電源構成を目指すことが示されており、この電源シナリオをもとにGX政策が計画されていきます。

(参照)

第7次エネルギー基本計画の概要(資源エネルギー庁)をもとに作成

4. 企業に求められる対応とは?

政府の方針に基づいて、企業は2040年、そしてカーボンニュートラル実現以降も事業を持続可能なものにするために、道筋を立てて着実に脱炭素化を進めていくことが求められます。省エネによるエネルギーコストの削減だけでなく、脱炭素効果の高い電源への転換や、環境負荷低減につながる調達など、さまざまな側面から取り組むことが必要です。

1. 中長期視点でGXを経営戦略に組み込む

社用車のEVへの切り替えや、省エネ性能の高い機器・建物の導入などは、GXに向けた第一歩となります。これらは一時的には費用がかかりますが、長期的にはエネルギーコストの削減や災害時の事業継続(BCP)につながるなど、多くのメリットがあります。GXを単なる環境対応でなく、経営の将来像をつくるための戦略として考えていくことが大切でしょう。資源エネルギー庁や環境省では、さまざまな金融支援制度を設けているので、情報をチェックして活用するとよいでしょう。

2. サプライチェーン全体で脱炭素を進める

大企業から中小企業までを含めたサプライチェーン全体でGX推進していくことがますます求められます。そのためには、自社単独の対応だけでなく、調達や物流の見直し、サプライヤー企業と協力した取り組みなども必要になってきます。また、企業が需要側の立場から、脱炭素投資を行っている製品・サービスを調達(グリーン調達)することで需要拡大を後押しすることも不可欠です。

3. 公正な移行を意識した取り組み

GX2040ビジョンでは、「公正な移行」という考え方が重視されています。これは、脱炭素社会への転換によって影響を受ける産業や中小企業・労働者などに対し、必要な支援や配慮を行っていくとするものです。企業としては、サプライチェーンや地域でGXを推進するために取引先と協力したり、AI活用などの新しいスキル獲得のために従業員のリスキリング(再教育)を行ったりと、必要な取り組みを進めていくことが求められます。

4. 脱炭素化によるコストをどう伝えるか

再エネや環境配慮型の製品・サービスを導入すれば、当然コストは高くなります。その際に重要なのが、「なぜ今、この取り組みが必要なのか」「将来的にどんな価値につながるのか」といったことを、顧客や取引先にきちんと説明し、理解を得ることです。特に価格転嫁を行う場合には、社会的責任と透明性をもって伝えることが企業の信頼にも直結してくるでしょう。

5. サステナビリティ情報開示への対応

近年、TCFD(※1)やCDP(※2)といった「サステナビリティ情報開示」への対応が求められるようになってきました。2024年1月には国際的なサステナビリティ開示基準「ISSB」の本格適用が始まり、日本での適用に向けて国内基準の策定も進んでいます。現段階では大企業を対象に義務化する案が出ていますが、今後対象が広がる可能性もあるでしょう。取引先から情報を求められたり、こうした基準に沿った活動を求められたときに対応できるよう、社内の管理体制を整えておくことが重要です。

※1 TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosuresの略称。企業活動における気候変動の影響を、金融機関・投資家へ開示することを目的として、FBS(金融安定理事会)がG20の要請で、2015年に設立。

※2 CDP:Carbon Disclosure Projectの略称。企業や都市の環境情報の収集や、大企業への公開質問・格付けを実施する非営利団体。

- <関連コラム>

- 国際イニシアティブとは?カーボンニュートラルのここが知りたい!

GX2040ビジョンでは、GXに関する政策について、さまざまな状況を勘案しながら「必要に応じた見直し等を効果的に行っていく」としています。そのため今後、新たなルールや規制が設けられる可能性も低くありません。すでに2026年度には排出量取引制度が本格始動するのに加え、28年度からは化石燃料賦課金が導入されることが決まっています。こうした変化に慌てることなく対応できるよう、自社の取り組みを再点検するとともに、次の一手を検討していきましょう。

5. GX2040時代の企業経営に向けて

GX2040ビジョンは、単なる環境政策ではなく、日本経済の未来を見据えた成長戦略といえます。GXには官民のいっそうの連携が不可欠であり、民間企業の努力が大きなカギを握っているのです。企業は今、事業を持続可能なものにしていくために、目先の規制対応にとどまらない、中長期的な取り組みが求められています。GXを“自分ごと”としてとらえ、自社の成長のために率先して取り組むこと。その一手が未来につながるといえるでしょう。

新着記事

関連コンテンツ

タグから探す

排水処理とは?仕組みや処理方法・関連法規を解説

排水処理とは?仕組みや処理方法・関連法規を解説 改正GX推進法とETS義務化〜企業が“今”取り組むべき実務と戦略〜

改正GX推進法とETS義務化〜企業が“今”取り組むべき実務と戦略〜 ブルーカーボン〜海が秘める気候変動対策〜

ブルーカーボン〜海が秘める気候変動対策〜 気候変動への適応の重要性と企業戦略

気候変動への適応の重要性と企業戦略 新たな炭素税「炭素賦課金」に備えてCO₂の可視化を

新たな炭素税「炭素賦課金」に備えてCO₂の可視化を 脱プラスチックの未来へ、国内外のプラスチック規制と企業の対応策

脱プラスチックの未来へ、国内外のプラスチック規制と企業の対応策 エネルギートランジション2050によるカーボンニュートラル化戦略

エネルギートランジション2050によるカーボンニュートラル化戦略