目次

1. 脱炭素へと動き出すエネルギー基本計画

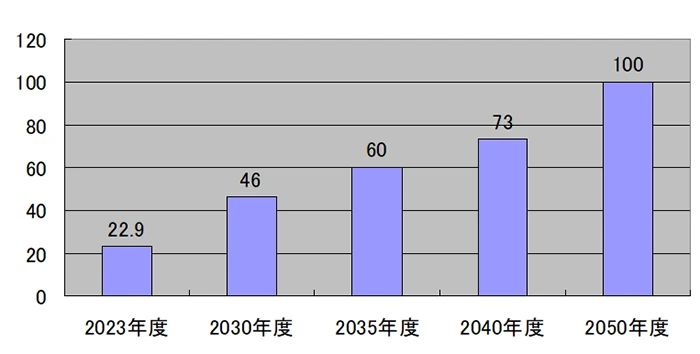

日本のエネルギー政策のあり方、脱炭素への枠組みの根幹となる、第7次エネルギー基本計画と地球温暖化対策計画が、2025年2月18日に閣議決定された。いよいよ新たなエネルギー基本計画が動き出す。エネルギー基本計画は、3年ごとに見直され、新たなエネルギー基本計画は、2040年度の電源構成を、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーを4割〜5割、原子力発電を2割、石炭火力発電・LNG(液化天然ガス)火力発電・石油火力発電を3割〜4割とし、温室効果ガスの排出量を2013年度比73%削減することとした。2050年のカーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)の実現に向けての排出削減のロード・マップを示した(図表1)。

(図表1)日本の温室効果ガス排出削減目標2025年

2013年度比(%)

出所:経済産業省資料

2. 大きく変貌する国際エネルギー情勢

しかし、第6次エネルギー基本計画からの3年間における国際エネルギー情勢の大きな変貌を受けて、従来のような細かいエネルギーごとの数値設定ではなく、特定の電源や燃料源に過度に依存しない、幅をもたせた計画となっている。国際エネルギー情勢の変貌については、第1に想定外ともいえる、2022年のロシアによるウクライナ侵攻、2023年のパレスチナ危機等により、世界全体の地政学リスクが強まり、原油価格、LNG価格が高騰して、エネルギーの安定供給の重要性が意識されたことが挙げられる。それまでは、新型コロナウイルスの感染拡大による石油需要の減少により、原油価格、LNG価格が低位安定し、安価な化石燃料のもと、太陽光発電、風力発電をはじめとした再生可能エネルギーへの切り替えへの道筋が楽観的に考えられてきた。しかし、脱炭素への世紀にあっても、石油、天然ガスをはじめとした化石燃料の重要性に変わりはなく、原油供給、LNG供給への懸念から、WTI(ウェスト・テキサス・インターミディエート)原油価格は2022年3月には1バレル130ドルを超えることもあった。

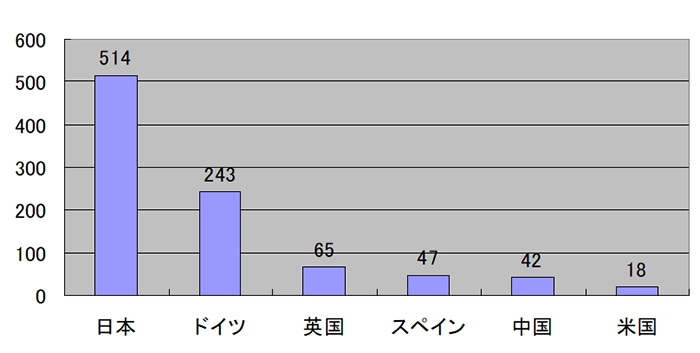

第2に従来は、人口減少に伴う市場の縮小、省エネルギーへの努力によって、電力需要は減少すると見込まれていた。しかし、AI(人工知能)の予想を超えた速いスピードによる普及が進み、AIの利用、データ・センターの新設、半導体工場の建設等により電力需要が増加することが予想される状況となった。そのため、再生可能エネルギーの導入量を増やすか、電力の安定供給維持のためにLNG火力発電を増加させなければならなくなる。日本の電力需要は、2023年度(速報値)が9,854億キロワット時であり、今後は減少するものと想定していた。しかし、2040年度に1兆1,000億キロワット時〜1兆2,000億キロワット時、2050年度に1兆2,500億キロワット時に増加することも予測されている。第3にカーボンニュートラル実現のために、再生可能エネルギーの普及、アンモニア、水素の利活用、バイオ燃料の利用等が構想されているものの、技術的、コスト的に2050年の実現が難しい可能性が徐々に理解されてきた。すでに、日本における平地面積当たりの太陽光発電の発電容量は、環境先進国といわれるドイツを抜いている(図表2)。狭い国土に、これ以上大規模な太陽光発電、風力発電を設置することが難しくなっている。第4に地球温暖化対策に後ろ向きなトランプ氏が米国の大統領に再選され、世界最大の石油消費国、天然ガス消費国である米国が、地球温暖化対策の世界的な枠組みのパリ協定を離脱し、石油をはじめとした化石燃料開発促進に舵を切ったことが挙げられる。トランプ政権は、2025年1月の発足直後から、電気自動車への優遇の見直し、風力発電補助の見直し等、次々とバイデン前政権時代の脱炭素政策を見直している。

(図表2)平地面積当たりの太陽光発電容量比較

経済産業省資料2022年時点(単位:キロワット/平方キロ)

出所:経済産業省資料

第5に欧米先進国とは一線を画したグローバル・サウス(インドをはじめとした途上国の総称)の台頭により、欧州諸国の基準とは異なる、国情に合わせた炭酸ガス排出削減への道筋があるという考え方も強まっている。国土が狭く、人口が多いアジア諸国においては、広い国土を必要とする風力発電をはじめとした再生可能エネルギーの普及促進は現実的ではない。炭酸ガス排出削減と経済成長を両立させるためには、石炭火力発電から天然ガス火力発電への切り替えが現実的な政策といえる。第6に世界各国は、脱炭素の実現とともに、脱炭素をキーワードとした経済成長、産業育成に力を入れる戦略をとっている。中国は、脱炭素の時代にあって、電気自動車産業の育成に力を入れ、ガソリン自動車に関しては日本、ドイツに勝てなかったものの、電気自動車という活路によって、BYDをはじめとした中国の電気自動車メーカーが、市場シェアを伸ばしている。風力発電の場合も、2万点を超える部品の集積であり、幅広い部品生産メーカーの裾野を必要とする。風力発電機の生産、建設、運用、保守に幅広い産業と雇用が期待できる。こうした経済成長、雇用創出、地方振興の視点も目配りすることが求められる。

3. 幅をもたせたエネルギー構成

これまでのエネルギー基本計画は、脱炭素の目標ありきで、2050年のカーボンニュートラルから逆算して、やや硬直的な数値目標を設定してきた面がある。そのため、脱炭素だけに目を向けるあまり、現実と乖離する場面もでてくる。脱炭素を考慮すると20年に及ぶLNG購入の長期契約を締結することは、エネルギー企業として判断が難しく、2021年年末にカタールとの年間500万トンのLNG長期契約を更新せず、その直後にロシアによるウクライナ侵攻が勃発し、ロシア産LNGの供給途絶の危機に直面した歴史もある。そのため、今回のエネルギー基本計画においては、現実的な脱炭素への橋渡しのエネルギーとして、LNG火力発電を活用し、「官民一体で必要なLNGの長期契約を確保する」と明記された。2021年のエネルギー基本計画においては、2030年度において石炭火力発電が19%、LNG火力発電が20%と数値が明記されていたのに対して、今回のエネルギー基本計画は、2040年度における火力発電(LNG火力発電、石炭火力発電、石油火力発電の合計)として3割〜4割程度と幅をもたせている。その他のエネルギーについても、ある程度幅のある目標設定にして、2040年度までの様々な状況変化に柔軟に対応できる機動的なものとしている(図表3)。

(図表3)エネルギー基本計画の電源構成(%)

エネルギー基本計画2025年2月18日閣議決定

| エネルギー項目 | 2023年度(速報値) | 2040年度目標電源構成比 |

|---|---|---|

| 火力発電 | 68.6% | 3割〜4割 |

| 原子力発電 | 8.5% | 2割 |

| 太陽光発電 | 9.8% | 23%-29% |

| 風力発電 | 1.1% | 4%-8% |

| 水力発電 | 7.6% | 8%-10% |

| 地熱発電 | 0.3% | 1%-2% |

| バイオマス発電 | 4.1% | 5%-6% |

| 再生可能エネルギー合計 | 22.9% | 4割〜5割 |

出所:経済産業省資料

さらに、再生可能エネルギーについても、国土が狭く、かつ平地が少ない日本の特性を考え、ビルや家屋の壁に塗ることできるペロブスカイトと呼ばれる太陽電池の導入、水深が50メートルよりも深い海にも設置できる浮体式洋上風力発電の開発等が目標とされている(図表4)。

(図表4)第7次エネルギー基本計画の概要2025年2月18日

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 基本状況 | ウクライナ危機、中東情勢混迷を受け、エネルギー安全保障 |

| 2040年への方向 | 再生可能エネルギーを主力電源として最大限導入 |

| 2040年への方向 | 特定の電源や燃料に過度に依存しない、バランス |

| 再生可能エネルギー | 主力電源化を徹底、地域との共生、国民負担の抑制 |

| 再生可能エネルギー | コスト競争力、自立的導入 |

| 再生可能エネルギー | ペロブスカイト、浮体式洋上風力発電の導入拡大 |

| 原子力発電 | 安全性を大前提に必要な規模を持続的に活用 |

| 原子力発電 | 次世代革新炉の開発、廃炉を決定した建て替え |

| 原子力発電 | 廃炉原発を持つ電力会社の別の敷地内の建て替え |

| 火力発電 | 電力需要を満たす供給力、再生可能エネルギーの出力変動を補う |

| 火力発電 | 脱炭素への過渡期の手段としてLNG |

| 火力発電 | 非効率な石炭火力発電のフェード・アウト |

出所:各種新聞報道

これまでに、日本政府は、2040年までにペロブスカイト太陽電池を2,000万キロワット、洋上風力発電を3,000万キロワット〜4,500万キロワットとすることを目標として設定している。

4. LNG火力発電の重要性を再確認

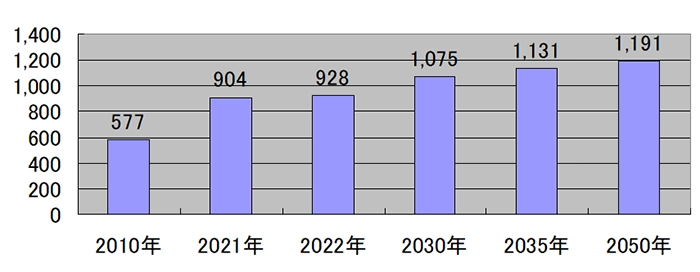

上述したように、これまでのエネルギー基本計画は、脱炭素の目標実現を急ぐあまり、化石燃料の意味を軽視してきた面がある。しかし実は、脱炭素への動きによる再生可能エネルギーの普及に伴って、逆にLNG火力発電の重要性は強まる。第1に太陽光発電、風力発電は季節、時間、天候により出力が大きく変動する。東京電力管内において、1,900万キロワット程度の太陽光発電の容量があるものの、猛暑の夏の午後5時以降にはほとんど出力が止まり、気温が高いまま電力需給逼迫が常態化している。逆に春と秋の昼間に電力が余剰となり、太陽光発電の出力を止めて、再生可能エネルギーによる電力をムダに捨てている。電力のスポット価格を見ると、以前は夜が一番安かったが、太陽光発電が普及した現在は、好天の昼間の電力スポット価格がもっとも安い。こうした出力変動による電力の需給調整として、LNG火力発電は重要となる。第2にLNG火力発電は、石炭火力発電と異なり、10分程度で起動が可能であり、瞬時の電力需給調整として利用できる。天然ガス・タービンは、需給変動への対応力が高い。第3にLNG火力発電は、炭酸ガス排出量が石炭火力発電の半分程度であり、硫黄酸化物を排出せず、環境に優しいエネルギーといえる。電源としてだけではなく、熱源としても、石炭から天然ガスに切り替えるだけで、経済成長と炭酸ガス排出削減を実現できる。新たなエネルギー需給見通しにおいても、2040年度に73%の温室効果ガス排出削減ができないシナリオ(温室効果ガス排出61%削減)の場合は、LNG供給量は73%の場合の年間5,300万トン〜6,100万トンから、61%の場合には年間7,400万トンに増加するとしており、LNGの安定供給は必須としている。インドをはじめとしたアジア諸国においては、天然ガスを利用した都市ガスの普及を進めており、大阪ガス等も事業に参画している。東京ガス、静岡ガス等も、アジアにおける事業展開を拡大している。アジアの天然ガス需要は、IEA(世界エネルギー機関)の見通しにおいても、長期的に増加することが見込まれている(図表5)。

(図表5)アジア大洋州の天然ガス需要見通し(単位:10億立方メートル)

IEA見通し公表政策シナリオ2024年10月16日

出所:IEA世界エネルギー見通し2024年10月

第4に脱炭素に後ろ向きとなった米国においても、シェール・ガス革命により、天然ガス生産量が増加し、天然ガス価格も低位安定していることから、エクソンモービル、シェブロン等の石油メジャー(国際石油資本)が、シェール・ガスを原料とした天然ガス火力発電を新設することを計画している。送電系統を利用せず、AI(人工知能)のためのデータ・センターを隣接させ、発電と電力消費を一体化して、炭酸ガス排出量を削減して、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を実現しようとしている。AIによる検索は、通常のグーグル等による検索と比較して、10倍の電力消費量があり、IEA等も、世界の電力需要の増加に対処することが重要であると指摘している。そのため、天然ガス火力発電とデータ・センター、半導体工場を結びつけ、炭酸ガス排出削減とデジタル化の実現をはかる試みが世界において構想されている。三菱重工業のガス・タービンの受注は過去最高を記録している。第5に出力変動が激しい再生可能エネルギーに対する電力需給調整としては、LNG火力発電以外には、揚水式水力発電の利用、蓄電池の設置が考えられるが、発電コスト的には、天然ガス火力発電が一番安価である。

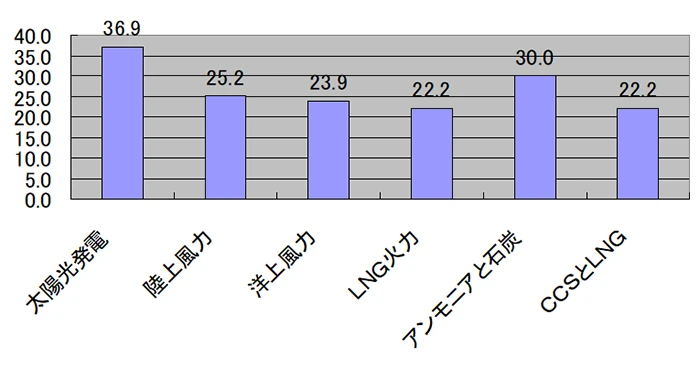

5. エネルギー基本計画の課題とすべてのエネルギーの総動員

第7次エネルギー基本計画は、この数年のエネルギーを取り巻く変化を取り入れ、現実的な計画に近づいているものの、まだまだ実現が困難な面も多い。第1に風力発電を8%に引き上げるとすると、4,000ヵ所以上の風力発電機を新設する必要があり、浮体式洋上風力発電の量産化も実現していない状況において、かなり困難な目標となる。世界的にも、インフレーション(物価の持続的な上昇)、人件費の高騰、金利の引き上げによって、風力発電への投資額が増加し、トランプ政権による風力発電への補助の見直しもあり、新規の風力発電プロジェクトは中止あるいは先送りの傾向にある。第2に水力発電も、10%まで引き上げるといっても、大規模水力発電の開発の適地は、すべて開発されており、あとはマイクロ水力を小粒で積み上げていかなければならない。第3に地熱発電も、現在の0.3%から2%に引き上げる目標も、日本の場合は、地熱の地層が複雑で、掘削技術が思ったよりも難しく、かつ地元の温泉企業との交渉も長引き、開発のリード・タイムが10年〜20年に達する。これでは2040年度に間に合わない。第4に原子力発電も、現在の8.5%から2割に引き上げる目標も、現在建設中のものも含めて36基すべてを稼働させる必要がある。しかし、安全審査に合格しているとしても、地元の合意を簡単には得られず、事実上目標達成は困難である。第5に再生可能エネルギーは、現在も発電コストが割高である。確かに、表面的な発電コストは、太陽光発電、風力発電は安くなっている。中東のアブダビにおける太陽光発電コストは、1キロワット時当たり2円〜3円程度、欧州における風力発電コストは、1キロワット時当たり8円程度まで低下している。しかし、これは電力の需給安定のために送電系統の整備、蓄電池、揚水式水力発電のコストと組み合わせた、電力の安定供給を実現するための、「統合コスト」ではない。日本の場合も、まっさらの太陽光発電コストは、1キロワット時当たり8.5円と、LNG火力発電よりも安価である。しかし、猛暑の夕方、寒波の夜に電力を安定供給するコストを考えると、経済産業省が見通した、もっとも高い統合コストを比較すると、LNG火力発電のほうが、太陽光発電、風力発電よりも安価である(図表6)。

(図表6)電源別発電コスト比較(単位:円/キロワット時)

最大値2024年METI試算

出所:もっとも高い統合発電コストの経済産業省比較

2050年のカーボンニュートラルへの道のりは険しい。エネルギー基本計画を作成しておわりというわけではなく、今後の地政学リスク、各国の環境政策、脱炭素技術の進捗状況等、さまざまな変数を考えながら、地球温暖化対策と経済成長と産業育成の同時達成を現実的に目指す必要がある。4年後の米国の大統領選挙が民主党となるのか共和党となるのかによっては、脱炭素への世界の風景は変わっているかもしれない。そのうえで、脱炭素の技術が簡単に実現できない場合のエネルギーの安定供給にも配慮する必要がある。天然ガスの電源、熱源としての利用促進は現実解の一つであるものの、さらにCCS(炭酸ガス回収・地下貯留)技術との組み合わせ、アンモニア、水素の生産コストの低減と利用の拡大、DAC(大気中の炭酸ガスを直接回収して地下貯留する技術)、水素と炭酸ガスを反応させて合成メタンを生産する技術開発等、あらゆるエネルギー関連技術を総動員して、気候変動対策と人類の快適な生活を実現することが求められる。

東京大学工学部非常勤講師(金融工学、資源開発プロジェクト・ファイナンス論)

三菱UFJリサーチ・コンサルティング客員主任研究員

石油技術協会資源経済委員会委員長

- 【略歴】

- 1981年東京大学法学部卒業、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、東京銀行本店営業第2部部長代理(エネルギー融資、経済産業省担当)、東京三菱銀行本店産業調査部部長代理(エネルギー調査担当)

出向:石油公団企画調査部:現在は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(資源エネルギー・チーフ・エコノミスト)

出向:日本格付研究所(チーフ・アナリスト:ソブリン、資源エネルギー担当)

2003年から現職

新着記事

関連コンテンツ

タグから探す

排水処理とは?仕組みや処理方法・関連法規を解説

排水処理とは?仕組みや処理方法・関連法規を解説 改正GX推進法とETS義務化〜企業が“今”取り組むべき実務と戦略〜

改正GX推進法とETS義務化〜企業が“今”取り組むべき実務と戦略〜 ブルーカーボン〜海が秘める気候変動対策〜

ブルーカーボン〜海が秘める気候変動対策〜 気候変動への適応の重要性と企業戦略

気候変動への適応の重要性と企業戦略 AI(人工知能)と石炭火力発電の新たな関係

AI(人工知能)と石炭火力発電の新たな関係 新たな炭素税「炭素賦課金」に備えてCO₂の可視化を

新たな炭素税「炭素賦課金」に備えてCO₂の可視化を 原油価格、LNG(液化天然ガス)価格の2026年における見通し

原油価格、LNG(液化天然ガス)価格の2026年における見通し