「カーボンニュートラルをもっと知りたい」そんな方々に向けて、さまざまな情報をお届けしています。今回のテーマはCO₂(二酸化炭素)を大幅に削減する方法として世界で注目されている「CCS/CCUS」です。

CCS/CCUSとは、CO₂を回収・貯留・活用する技術のことです。カーボンニュートラル実現の有効な方法のひとつとされています。

今回はCCS/CCUSの基礎的知識からメリット、活用事例を学び、CCS/CCUSについての知見を深めましょう。

1. CCS/CCUSとは?

CCSは「Carbon dioxide Capture and

Storage」の略語で、CO₂の回収から貯留までの技術を指します。CCUSは、これに「利用(Utilization)」を加えた「Carbon dioxide Capture,

Utilization and Storage」の略語です。

これらは火力発電やセメント生産、製鉄、ごみ焼却によって発生する排気ガスなどからCO₂(二酸化炭素)を分離・回収し、地下に貯留したり、資源として有効活用したりする技術のことです。

CCS、CCU、CCUSの違い

| 名称 | CCS (Carbon dioxide Capture and Storage) |

CCU (Carbon dioxide Capture and Utilization) |

CCUS (Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage) |

| 意味 | 二酸化炭素の回収および貯留 | 二酸化炭素の回収および有効利用 | 二酸化炭素の回収、貯留および有効利用 ※CCSとCCUの技術を合わせたもの |

CCSを活用した代表的な技術として、石油を含む地層にCO₂を押し込んで原油を回収しやすくする石油の増産技術(EOR)が元々存在していました。しかし、近年「e-メタン」などの再利用技術が開発されたことで、「利用」の意味を加えたCCUSを使うケースが一般化しました。

「e-メタン」は、回収したCO₂を、再生可能エネルギーに由来した水素と反応させることで生産されるメタンガスです。既存の都市ガスインフラを用いて輸送や供給が可能です。このように、回収したCO₂を新しい燃料や製品に活用することで、地球温暖化の要因のひとつとして考えられている、大気中のCO₂濃度を削減することが期待されています。

二酸化炭素(CO₂)を回収・貯留・活用する

CCS/CCUSの柱となる回収・貯蔵・活用技術とはどのようなものか、詳しくみていきましょう。

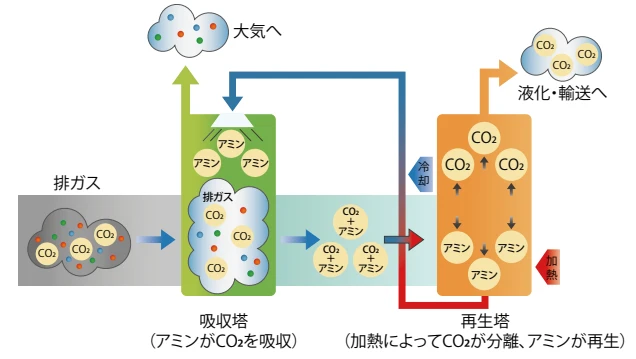

CO₂の回収においては、排気ガスから純度が高い大量のCO₂を集めるため、一般に化粧品や石鹸などに用いられているアミンという化学物質が利用されています。排気ガスとアミン溶液が接触すると、アミン溶液がCO₂を吸収します。このアミン溶液を120℃に加熱することで、アミンとCO₂が分離してCO₂を回収できます。

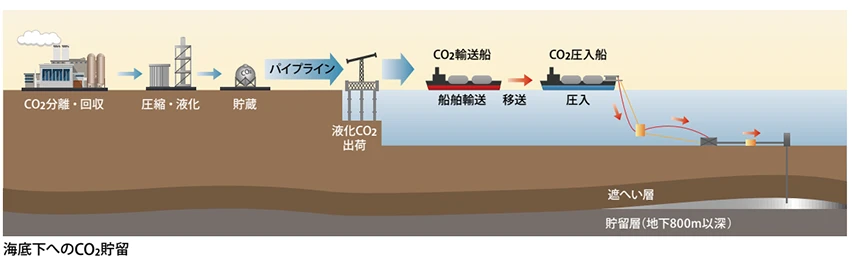

こうして回収したCO₂を圧縮・液化したものを輸送し、地下800mより深い場所にある「貯留層」に貯留します。日本ではCO₂の貯留に適した地層が海域に多く、また工業地帯や火力発電所などCO₂の排出源も沿岸部に多いため、船舶を利用した海底下への貯留が適しているとされています。

回収したCO₂は、貯留のほか、大きく2つの方法で有効利用できます。1つは「e-メタン」といった燃料やプラスチックなどに変換して利用する方法で、もう1つはCO₂のまま直接利用する方法です。直接利用の例として代表的なものは、先述した石油の増産技術(EOR)があげられます。

CCS/CCUSが注目される背景

CCS/CCUSが注目される背景には、2020年に政府が発した「2050年カーボンニュートラル宣言」が契機となった、カーボンニュートラルに向けた官民一体の取り組みがあります。

カーボンニュートラルとは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を減らすだけでなく、それらのガスを吸収・除去し、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。

日本政府は、2050年までにCO₂などの温室効果ガスの排出を80%削減し、カーボンニュートラルを実現するという長期的目標の実現に向けて、施策に取り組んでいます。また、国外においても、120以上の国と地域が2050年のカーボンニュートラルに向けた取り組みを進めています。

昨今、地球温暖化による影響が異常気象や災害などで顕在化し、カーボンニュートラルの早期実現が求められています。一方で、当面の間は火力発電所や工場などからのCO₂の放出は避けられない、シビアな状況が続いています。そうしたなかで、大気中の急激なCO₂の増加を防ぐために開発されたCCS/CCUSは、気候変動の影響を回避したうえでカーボンニュートラルの実現を加速するための「ブリッジングテクノロジー(橋渡し技術)」として期待されています。

(参照)

CCUSを活用したカーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み(環境省)

経済産業省におけるCCUSの取組み(経済産業省)

CCS/CCUSとは?(国立研究開発法人産業技術総合研究所)

2. CCS/CCUSのメリット

次に、CCS/CCUSがもたらす具体的なメリットを大きく3つに分けて確認してみましょう。

メリット①:CO₂の大幅削減

CCS/CCUSを導入することによって、大気中へ放出されるCO₂の量を大幅に減らすことができます。経済産業省の調査によると、約27万世帯分の電力を供給できる出力80万kWの石炭火力発電所にCCSを導入すると、年間およそ340万トンのCO₂の大気放出を防げると試算しています(※)。火力発電のほか、製鉄、セメント生産、ごみ焼却などのCO₂を大量に出すあらゆる分野に導入可能です。

※「長期エネルギー需給見通し小委員会に対する発電コスト等の検証に関する報告(平成27年)」のデータをもとに環境省が算出

メリット②:炭素の循環利用が可能

CCS/CCUSを用いることで、再生可能エネルギー由来の水素とCO₂を反応させて生産する「e-メタン」に代表される燃料や、メタノール、ウレタンなどさまざまな化学品を生産できます。また、そうした化学品から作られた製品をCCS/CCUSを導入したごみ焼却場で処理することにより、炭素の循環利用(カーボンリサイクル)を形成することが可能となります。

メリット③:再エネ導入拡大に貢献

風力や太陽光など再生可能エネルギーを用いた発電は、立地や天候などの環境により出力が変動しやすく、より普及するためには使いきれない電気を貯蔵する仕組みが必要です。そのひとつに、再生可能エネルギー由来の電力で水素を製造・貯蔵する方法がありますが、現状そのためのインフラが整っておらず、余剰電力の貯蔵が十分ではありません。対して、CCS/CCUSで製造した「e-メタン」は都市ガスとして用いることができるため、既存のインフラを利用することが可能です。水素用インフラの整備を待たずに、余剰電力を貯蔵し有効利用できるため、再生可能エネルギーの普及につながると考えられています。

3. CCS/CCUSの活用事例と課題

ここまでCCS/CCUSの概要や導入メリットを述べてきました。それでは、具体的にどのようにCCS/CCUSは利用されているのでしょうか。国内における活用事例と、今後改善すべき課題をご紹介します。

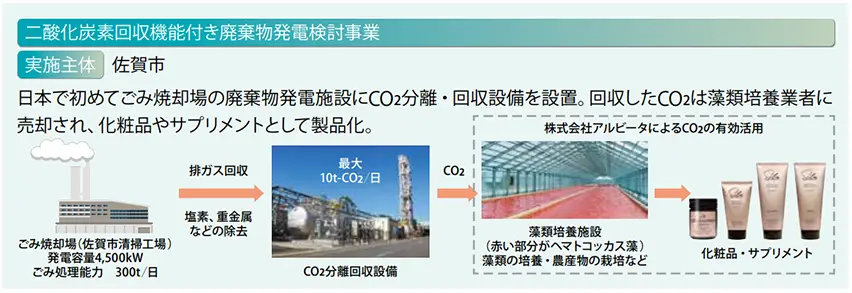

佐賀市における先駆的な活用事例

2016年、佐賀県佐賀市では、日本で初めて市内のごみ焼却場(佐賀市清掃工場)の廃棄物発電施設に、CO₂分離回収設備を設置しました。塩素、貴金属などを除却した排気ガスをCO₂分離回収設備にかけることで、1日あたり最大10トンのCO₂を回収できます。このCO₂分離回収過程においては、先ほど紹介したアミン溶液が用いられています。

回収したCO₂は、貯留タンクで保存したのち、パイプラインを通して藻類培養業者などに売却され、化粧品やサプリメントとして製品化されています。

CCS/CCUSの課題

さまざまなメリットがあるCCS/CCUSですが、一方で「貯留場所」と「コスト」の面で解決すべき課題があります。

貯留場所

CO₂を安全に貯留する「貯留地」には、貯留に適した地層(貯留層)があること、また、CO₂が地上に漏れないようにふたをする遮蔽層があることなどの条件があります。

政府が実施した調査では、CO₂の貯留が望める貯留層が国内11地点で計160億トン分あると推定されています。しかし、そうした貯留層が実際に貯留地として適しているかどうかという点においては、断層リスクをはじめとした評価がまだ十分ではありません。こうしたリスク評価方法の開発は、国が主体となり急ぎ進められています。

コストの問題

CO₂の貯留に適した貯留層は、国内に11地点あるというのは先述のとおりです。しかし、現状、火力発電所などのCO₂排出源との距離が近く、輸送コストを抑えられる沿岸地域のデータが乏しいという課題があります。

また、CO₂を分離・回収する工程にもエネルギーを使うため、非効率な方法を用いると余計なコストがかかってしまう問題もあります。大幅なコスト低減を可能にする技術の開発・実証も国主体で進められています。

(参照)

二酸化炭素分離回収事業について(佐賀市)

CCS長期ロードマップ検討会 最終とりまとめ 説明資料(経済産業省)

CCS事業法に基づく試掘実施のための特定区域の指定に関する基本的な考え方について

(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)

4. CCS/CCUS事業とメタネーションの取組

次に、CCS /CCUS事業の今後の展望と、CO₂と水素から「e-メタン」を生成するメタネーションの取り組みについて解説します。

CCS /CCUS事業への展望

海外諸国でも、カーボンニュートラルの実現に不可欠であるCCS/CCUS事業は政府の政策支援が行われ、法整備やプロジェクトの立ち上げなどが急速に進んでいます。アメリカ、中国、インド、ヨーロッパの4つの国・地域においては、2050年には40億トンを超える貯留が行われる見込みです。予想される市場規模は運営費だけで実に40〜60兆円に上ります。

そうしたCCS/CCUSに取り組む他国と比較して、日本はCO₂の分離回収から輸送、貯留、トータルエンジニアリング技術といった点で、高い競争力のあるバリューチェーンを有しているのが特徴です。CCS/CCUSへの積極的な投資は、海外への資産流出を防ぎ、国の成長に貢献することにつながると期待されています。

また、国内では2023年に経済産業省が「CCS長期ロードマップ」を作成し、2030年以降の本格的なCCS事業開始へ向けたアクションを示しました。2030年までにコストや国民への理解、法整備などの面で事業環境を整備し、2030年から事業を本格展開、その後2050年時点で年間約1.2億〜2.4億トンのCO₂貯留を行うことを目標に定めています。

e-メタン、メタネーション活用

再生可能エネルギー由来の水素と、CCS/CCUSで大気中や排出ガスから回収したCO₂を組み合わせることで、e-メタンを製造する技術のことを、メタネーションと呼びます。先述のとおり、メタネーションの原料として大気中のCO₂を回収しリサイクルするため、大気中のCO₂の量は実質的に増加しないという特徴があります。

現行の都市ガスの主成分はメタンであり、e-メタンに置き換えた場合でも、既存のインフラや各家庭などの消費機器をそのまま活用できる点が大きなメリットです。社会コストを抑えたうえで、シームレスにカーボンニュートラル化を推進できます。

Daigasグループでは2030年度にe-メタンを1%(6,000万m3/年)導入することに挑戦しています。また、業界全体として2050年にはe-メタンを90%導入することを目指しています。

(参照)

CCUSを活用したカーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み(環境省)

経済産業省におけるCCUSの取組み(経済産業省)

- <関連コラム>

- e-メタンとは?カーボンニュートラルのここが知りたい!

5. まとめ

- ・CCS/CCUSとは、CO₂を回収・貯留・活用する技術を指し、カーボンニュートラルを実現する有効な方法のひとつとされている。

- ・CCS/CCUSには、CO₂の大幅削減をはじめ、炭素の循環利用(カーボンリサイクル)、再生可能エネルギーの導入拡大への貢献といったさまざまなメリットがある。

- ・CCS/CCUSを活用したメタネーションで生み出されるe-メタンは、既存の都市ガスインフラをそのまま活用できるというメリットがあり、シームレスなカーボンニュートラル化を推進する。

新着記事

関連コンテンツ

タグから探す

排水処理とは?仕組みや処理方法・関連法規を解説

排水処理とは?仕組みや処理方法・関連法規を解説 改正GX推進法とETS義務化〜企業が“今”取り組むべき実務と戦略〜

改正GX推進法とETS義務化〜企業が“今”取り組むべき実務と戦略〜 ブルーカーボン〜海が秘める気候変動対策〜

ブルーカーボン〜海が秘める気候変動対策〜 気候変動への適応の重要性と企業戦略

気候変動への適応の重要性と企業戦略 新たな炭素税「炭素賦課金」に備えてCO₂の可視化を

新たな炭素税「炭素賦課金」に備えてCO₂の可視化を Daigasグループの再エネ電力メニューについてのご紹介

Daigasグループの再エネ電力メニューについてのご紹介 洋上風力に挑む日本、その可能性と課題を探る

洋上風力に挑む日本、その可能性と課題を探る