大量生産・大量消費による資源を使い捨てにする経済を見直し、資源を効率的に循環させながら経済成長を目指す「サーキュラーエコノミー(CE、循環経済)」が世界的に注目されています。そのため、製品設計の段階から廃棄物を出さず、資源を再利用できるデザインが求められ、修理のしやすさなども重視されるようになっています。

サーキュラーエコノミーへの対応は、製品のライフサイクル全体でのCO₂排出削減につながるだけでなく、グローバルなビジネスチャンスの拡大にも寄与します。この国内外におけるサーキュラーエコノミーの取り組みについて、具体的な事例を交えながらご紹介します。

目次

1. サーキュラーエコノミー(循環型経済)とは

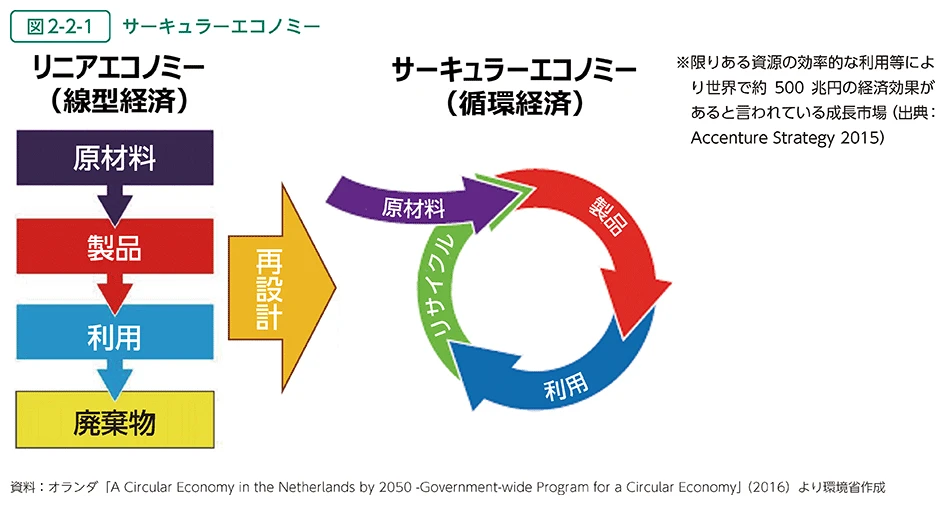

従来の「直線型経済モデル」(資源採掘→生産→消費→廃棄)とは異なり、資源の再利用と廃棄物の最小化を目指す経済モデルです。資源を「取る・作る・捨てる」から「使い続ける」へと転換することで、環境負荷を軽減しながら経済成長を実現します。

従来の経済システムは、大量生産から大量消費、大量廃棄への一方通行になりがちで、資源の枯渇や環境への負荷が深刻な課題となっていました。これに対し、サーキュラーエコノミーは、従来の3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みに加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用し、サービス化などを通じて高い価値のまま循環させ続けることを目指します。

(参照)

第2節 循環経済への移行(環境省)

サーキュラーエコノミーが重視する点

- ①廃棄物の設計段階での削減

- 製品やプロセスを設計する際に、廃棄物を出さない仕組みを組み込む。

- ②製品と材料を可能な限り長く活用

- 製品の修理・再利用・リサイクルを促進し、資源の寿命を延ばす。

- ③持続可能な資源利用

- 持続可能な方法で資源を利用し、再生可能エネルギーを活用。

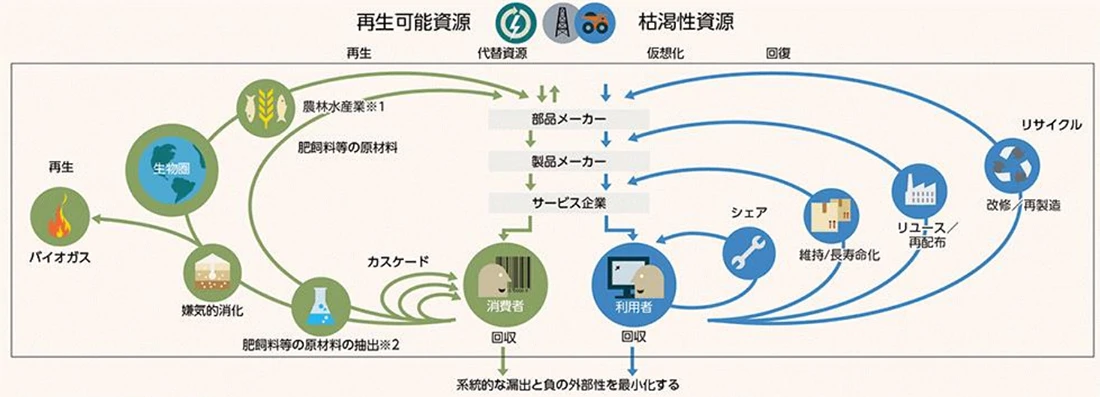

サーキュラーエコノミーの概念図

サーキュラーエコノミーでは、資源を「自然界で分解・再生可能な資源(緑色)」と「鉄やプラスチックなどの枯渇性資源(青色)」に分けて考えます。

CE推進団体である英国のエレン・マッカーサー財団が提唱したこの概念図は、「バタフライ・ダイアグラム」と呼ばれ、サーキュラーエコノミーの基本概念を表すものとして広く知られています。

(参照)

循環型の事業活動の類型について(経済産業省・環境省)

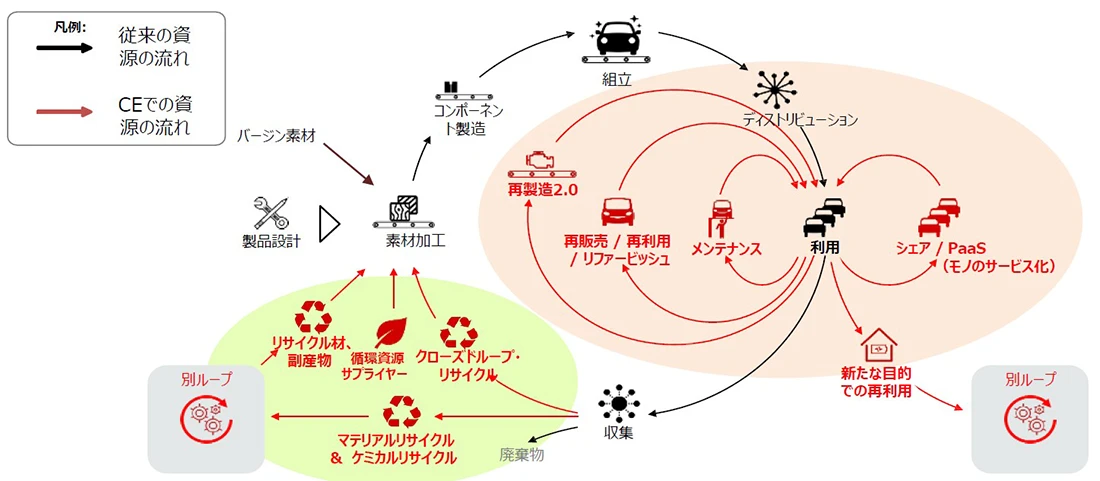

自動車産業を例にした、従来の資源の流れとサーキュラーエコノミーの資源の流れ

自動車産業を例にとってサーキュラーエコノミーを考えると、資源のリサイクルだけでなく、シェアリングやメンテナンス、再製造、再販売、再利用など経済的価値を付けて再利用する事業が含まれていることがわかります。

2. サーキュラーエコノミーが注目される理由

①循環経済は脱炭素を進める

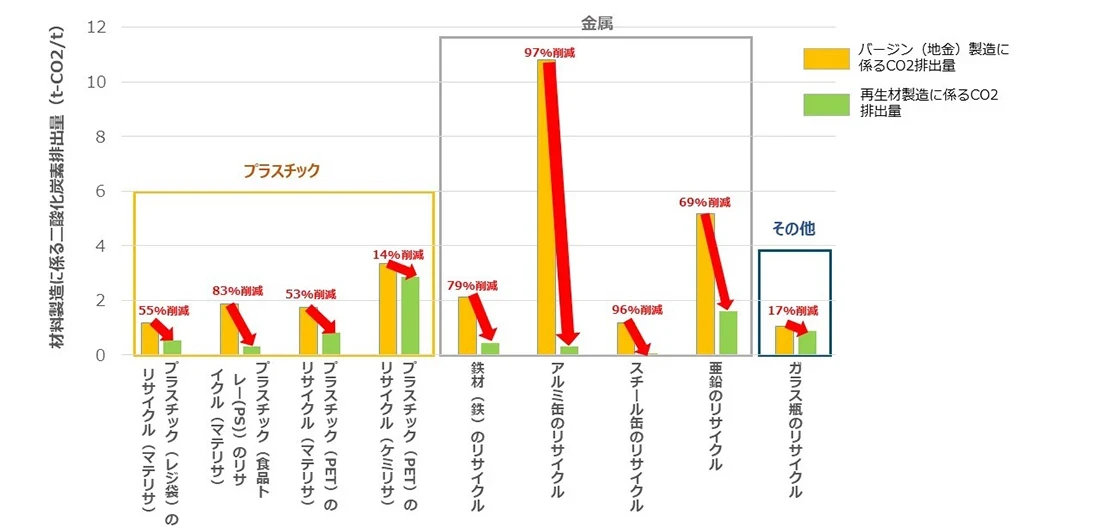

サーキュラーエコノミーは、資源の採掘・加工・廃棄に至るライフサイクル全体の脱炭素化にも貢献します。

世界の温室効果ガス排出量のうち、資源の採掘から生産・加工によるものは約半分を占めるとされています(2024年3月・国際資源パネル)。資源の効率的な利用を進めることで、こうした排出量の削減に大きく寄与する可能性があります。

例えば、アルミ缶を製造する際、新品の素材のみを使用する(バージン製造)場合と比較すると、再生材を活用した製造ではCO₂排出量を97%削減できます。

図:再生素材を使った場合のCO₂削減率

※プラスチックについては、焼却時のCO₂排出の削減効果は含んでいない。

※鋼材(鉄)について、現時点において高炉と電炉で製造される鋼材は異なることに留意。

※鋼材(鉄)、アルミ缶及びスチール缶について、粗鋼又は地金の製造に係るCO₂排出量が含まれており、粗鋼等から製品を製造するための工程におけるCO₂排出量は含まれていないことに留意。

②資源枯渇を防ぐ

大量生産に伴う資源の過剰な調達により、素材・原材料の需要が増大しています。しかし、資源は有限であり、特に動植物などの生物資源は、気候変動の影響で調達が難しくなるケースも増えています。

そのため、有限な資源を適切に管理し、再生可能な資源フローを維持することが、資源枯渇の防止や自然資本の維持・拡大につながります。

③ビジネスチャンスの広がり

サーキュラーエコノミー市場は、欧州を中心に急速に成長しており、すでに欧州では関連する規制措置の導入が進んでいます。サーキュラーエコノミーへの対応は、企業にとって新たなビジネスチャンスの創出にもつながります。

日本国内の市場規模は、2050年には120兆円に達すると日本政府は試算しており、国際市場規模は同年に25兆ドルにのぼるとアクセンチュアは予測しています。

3. 世界での広がりと取り組み

(1)欧州での法制化

欧州グリーンディール

EUは2050年までに「気候中立(クライメイト・ニュートラル)」を実現することを目標としており、サーキュラーエコノミーはその達成における重要な柱とされています。

サーキュラーエコノミーアクションプラン(CEAP:Circular Economy Action Plan)

欧州委員会が「欧州グリーンディール」の一環として2020年3月に発表した政策で、サーキュラーエコノミーの方向性を示しています。

<CEAPの主な目的>

- ①持続可能な製品設計

- ・エコデザイン指令の強化:耐久性、修理可能性、リサイクル性の向上を義務付け

- ・グリーン製品パスポートの導入:製品の環境負荷やリサイクル情報をデジタル形式で記録・管理するシステム

- ②資源の循環利用の促進

- ・プラスチック、繊維、バッテリー、電子機器、建築資材、食品などの特定分野でリサイクル目標を強化。

- ・使い捨てプラスチックの禁止拡大や、リサイクル材の使用義務を規定。

- ③消費者と企業の意識改革

- ・「修理する権利(Right to Repair)」の確立:メーカーに修理可能な設計を義務付け

- ・消費者向けの製品情報表示の義務化:持続可能性や修理可能性の明示

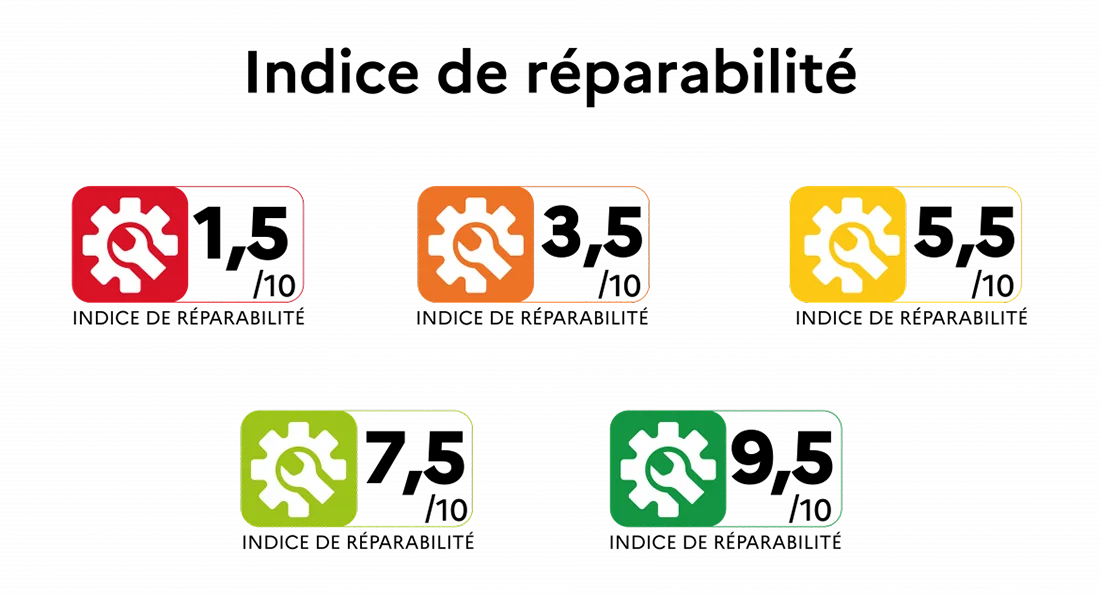

※フランスでは、2021年1月から洗濯機、テレビ、パソコン、タブレット、スマートフォンに対し、製品の修理のしやすさを10段階で表示することが義務化されました。

フランスでの修理しやすさの表示例

- ④廃棄物削減と管理の強化

- ・2030年までに埋立廃棄物を最大10%まで削減

- ・リサイクルインフラの整備と、廃棄物の輸出規制の強化

CEAPの日本企業への影響

- ・EU規制への適合のための製品設計変更(エコデザイン対応、修理可能性向上、リサイクル素材の活用)

- ・サプライチェーンの見直し(EUの基準を満たすための材料調達、製造工程の変更など)

(2)欧州での先進事例:都市の取り組み

オランダ アムステルダム

アムステルダムは、2015年に「アムステルダム循環型都市ビジョン」を発表。このビジョンでは、2030年までに資源使用を50%削減し、2050年までに完全なサーキュラーエコノミーを実現することを目指しています。

この取り組みでは、政府、企業、研究機関、市民が連携し、循環型経済を推進。その影響は他の都市にも広がっています。市は循環型ビジネスモデルを持つ企業への資金や技術支援を行い、サーキュラーエコノミーに関連するスタートアップやテクノロジー企業が活発に活動しています。

<主な取り組み>

- ・建築資材の再利用義務化:

- 建設業は資源消費と廃棄物発生が多い分野であり、アムステルダムは特にこの分野の改革に注力。建物の建設や解体時に発生する資材の再利用を義務付け。

- ・モジュール型建築の導入:

- 新たな建造物は、解体・再利用しやすいモジュール型の設計を採用。

- ・有機廃棄物の再利用:

- 生ごみや食品廃棄物をバイオガスや堆肥に変換する施設を拡大。

- ・廃棄物発電施設の活用:

- 「ウェイスト・トゥ・エネルギー」プロジェクトを展開し、リサイクルできない廃棄物を燃やしてエネルギーを生成。

- ・循環型ファッションの推進:

- 中古衣類の再利用や、リサイクル素材を活用したファッションブランドの育成を支援。

- ・シェアリングエコノミーの導入:

- カーシェアリングや自転車シェアリングの普及促進。

- ・物の共有サービス:

- 家具、家電、工具などを共有するオンラインプラットフォームを普及。

(3)欧州での先進事例:企業での取り組み

EUでは、大企業からスタートアップまで循環型経済をビジネスモデルに組み込む動きが広がっています。企業は廃棄物を出さず、資源を最大限活用する新しいビジネスモデルを開発し、EUの法制化によってその影響は世界に波及しています。

| 業界 | 企業 | 製品・事業例 | 主な取り組み | 影響 |

|---|---|---|---|---|

| 電子機器 | フェアフォン (Fairphone) |

モジュール式スマートフォン | ・部品交換が容易で、修理可能な設計 ・リサイクル素材を使用し、資源の浪費を最小限に抑える ・サプライチェーンの透明性を確保し、倫理的に調達された材料を使用 |

「修理する権利」の強化により、修理可能な設計を求められる可能性が高まっている |

| 自動車 | ルノー | フランス・ルノーのEV・中古車再生工場 (Refactory) |

・廃車になる車両を修理・改修し、再販する事業を拡大。 ・使用済みバッテリーを回収し、再利用 ・部品をリサイクルし、新車製造時の材料として活用 |

EUのバッテリー規制強化により、バッテリーのリサイクルやリユースが必要に |

| 繊維 | H&M | H&Mのリサイクルプログラム | ・店舗で不要な衣類を回収し、リサイクル繊維として再利用 ・衣類のリサイクル機を開発し、古着を新しい衣服にアップサイクル ・2030年までにすべての製品をリサイクル素材または持続可能な素材にする目標を掲げる |

EUでは「エコデザイン規制」によりアパレル業者が売れ残りの衣類・付属品を廃棄することを禁止 |

(参照)

We are Fairphone. Our journey so far(fairphone)

RENAULT E-TECH FULL HYBRIDの特長(Renault Japon)

Homepage(The Future Is NEUTRAL)

サステナビリティへのコミットメント(H&M)

大阪ガスにおいても、ペットボトルなどの原料であるポリエチレンテレフタレートのケミカルリサイクル事業などを行う株式会社JEPLANと資本業務提携に関する契約を締結しており、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の促進、持続可能な社会の実現を目指します。

4. 日本での広がりと取り組み

日本では、サーキュラーエコノミーの概念は徐々に浸透しつつありますが、欧州に比べて取り組みの進展はやや遅れています。日本には元々、ものを大事に使う「もったいない精神」があり、リサイクルによる循環型社会への取り組みでも成果を上げてきました。これをベースに経済の仕組みまで進化させたサーキュラーエコノミーを取り入れることで、日本の強みを活かしたサーキュラーエコノミーの実現が期待されています。

(1)日本での法制化

循環経済ビジョン2020

経済産業省は、サーキュラーエコノミーの実現を目指す経済戦略として「循環経済ビジョン2020」を策定しました。このビジョンの特徴は、従来の「環境活動としての3R」から「経済活動としての循環経済」への転換を目指している点です。

プラスチック資源循環促進法(2022年施行)

プラスチックごみの削減と持続可能な社会の実現を目的としており、従来の3R(リデュース・リユース・リサイクル)に加え、「リニューアブル(再生可能)」の概念を取り入れています。これにより、プラスチック資源の循環が一層促進されています。

(2)日本で普及している循環型経済

リサイクル技術の進展

日本はリサイクル技術の分野で世界的に高い水準を持っています。

- ・家電リサイクル:

- 「家電リサイクル法」に基づき、テレビや冷蔵庫などから希少資源やプラスチックを回収する仕組みが整備されています。

- ・マテリアルリサイクル:

- プラスチック廃棄物を再資源化するマテリアルリサイクルが積極的に行われています。例えば、飲料メーカーでは使用済みPETボトルを新しいボトルに再生する「ボトルtoボトル」リサイクルが実施されています。

- ・リユース・シェアリングサービス:

- メルカリ(フリマアプリ)やカーシェアリングサービスの普及により、消費者レベルでの循環型の行動が拡大しています。

(3)日本での先進事例:企業の取り組み

| 業界 | 企業 | サーキュラーエコノミーに関わる事業 | 主な取り組み |

|---|---|---|---|

| 電子機器 | リコー | プリンターやコピー機などの再生機販売・リサイクル対応設計の推進 | ・回収した製品・部品をリユース・リサイクルしやすくするための部材共通化や、分解性を高めるための設計基準を策定 ・リユース・リサイクルによる再生機を発売、市場として確立 ・鉄のリユース促進 |

| オフィス家具 | オカムラ | オフィス家具のサーキュラーデザイン | ・製品開発で限りある資源をより長く有効に使用し、廃棄物の発生を最小化するものづくりを目指す「サーキュラーデザイン」の考え方を策定 ・部品を材料に戻すプロジェクトによる製品化 |

| 外食 | スターバックス コーヒー ジャパン |

使った資源を還元していく「リソースポジティブ」の実現 | ・コーヒー豆かすのたい肥化、それで作った野菜を使った製品化 ・不要になったプラスチック製タンブラーを製品化 |

| 繊維 | ユニクロ | 回収したユニクロの服から再び服を作る循環型プロジェクト | ・ダウン商品を再生・再利用したリサイクルダウンジャケットの販売 ・回収した衣料から抽出したポリエステル繊維をリサイクルポリエステル素材として新たな製品化 |

| 家電 | パナソニック | 既存事業をサーキュラーエコノミー型事業へ変換 | ・廃棄された家電や部品をリサイクルして、新しい製品に利用 ・リペア、メンテナンス、リファービッシュ、リマニュファクチュアリングの事業推進 ・エコデザインの推進 |

5. まとめ

日本はこれまで3Rを中心に循環型社会への移行を進めてきました。しかし、サーキュラーエコノミーは「廃棄物をどう処理するか」ではなく、製品設計段階から持続可能な資源利用を考え、資源の回収・再利用を前提とする点が大きく異なります。

さらに、資源投入量を抑えつつ、高い価値を維持したまま循環させることが求められています。サーキュラーエコノミーは、欧州では重要な政策として法制化され、国際的な影響力も強まっており、サーキュラーエコノミーに対応していない製品は、グローバル市場から排除される可能性もあります。一方で、積極的に対応することで新たなビジネスモデルの創出にもつながります。世界の市場が求める循環の形をそれぞれの企業が作り出すことが必要とされているのです。

箕輪 弥生(みのわ やよい)

箕輪 弥生(みのわ やよい)環境ライター・ジャーナリスト

NPO法人「そらべあ基金」理事

環境教育から企業の脱炭素、循環型ライフスタイルまで幅広いテーマで環境分野の記事や書籍の執筆・編集を行う。NPO法人「そらべあ基金」では子供たちへの環境教育や自然エネルギーの普及啓発活動に関わる。個人的にも太陽熱や雨水を使ったエコハウスに住む。著書に「地球のために今日から始めるエコシフト15」文化出版局、「エネルギーシフトに向けて 節電・省エネの知恵123」・「環境生活のススメ」飛鳥新社 他。日本環境ジャーナリストの会(JFEJ)会員。また、2015年~2018年「マイ大阪ガス」で「世界の省エネ」コラムも連載。

新着記事

関連コンテンツ

タグから探す

排水処理とは?仕組みや処理方法・関連法規を解説

排水処理とは?仕組みや処理方法・関連法規を解説 改正GX推進法とETS義務化〜企業が“今”取り組むべき実務と戦略〜

改正GX推進法とETS義務化〜企業が“今”取り組むべき実務と戦略〜 ブルーカーボン〜海が秘める気候変動対策〜

ブルーカーボン〜海が秘める気候変動対策〜 気候変動への適応の重要性と企業戦略

気候変動への適応の重要性と企業戦略 AI(人工知能)と石炭火力発電の新たな関係

AI(人工知能)と石炭火力発電の新たな関係 新たな炭素税「炭素賦課金」に備えてCO₂の可視化を

新たな炭素税「炭素賦課金」に備えてCO₂の可視化を 原油価格、LNG(液化天然ガス)価格の2026年における見通し

原油価格、LNG(液化天然ガス)価格の2026年における見通し